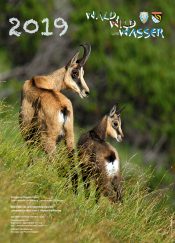

Zum Titelbild

Gamsgeiß mit ihrem Kitz. Das Bild dokumentiert eindrucksvoll, wie eng die Verbindung zwischen beiden ist.

Home » Schützen » Umweltbildung » Schulkalender 2019 » Seite 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Lehrerinnen und Lehrer,

hauptsächlich zur qualifizierten Arbeit mit dem Schulkalender „Wald, Wild und Wasser 2019“ in Ihrer Klasse bieten wir Ihnen an dieser Stelle ein Reihe von zusätzlichen Informationen an. Darüber hinaus haben wir zu den einzelnen Themen Unterrichtshilfen als Word-Dateien erarbeitet, die Sie nach Ihren Wünschen verändern, kürzen oder ergänzen können. Wir stellen Ihnen diese Dateien für Ihren Unterricht selbstverständlich kostenlos zur Verfügung.

Schließlich möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass im April und im November „Macht-mit-Aktionen“ für Schüler und Schulklassen stattfinden.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr

und stehen für Fragen jederzeit zu Ihrer Verfügung.

Landesjagdverband Bayern e.V.

Landesfischereiverband Bayern e.V.

Zum Titelbild

Gamsgeiß mit ihrem Kitz. Das Bild dokumentiert eindrucksvoll, wie eng die Verbindung zwischen beiden ist.

Zum Kalender „Wald, Wild und Wasser 2019“

Der Erkenntnis, dass wir nur eine Natur haben, dass Wald, Wild und Wasser Bestandteile dieser einen Natur sind, dass wir Menschen selbst in dieser Natur und von ihr leben, dass wir ihr deshalb im eigenen Interesse mit Achtung begegnen müssen, entspringt das Konzept dieses Kalenders. Achtung kann aber nur erfahren, was bekannt ist.

Die Auswahl der vorgestellten Tierarten wurde unter das Leitthema „Jungtiere“ gestellt.

Unter dem Sammelbegriff „Wild“ stellen sich viele Menschen zunächst einmal die Gesamtheit aller wildlebenden Tiere unserer Heimat vor. Dies ist zwar im Ansatz richtig, trifft jedoch auf den tatsächlichen Sachverhalt nur unzureichend zu. „Wild“ ist ein Begriff aus dem Jagdrecht und bezieht sich allein auf die wildlebenden Tierarten, auf die die Jagd ausgeübt werden darf. Diese Tierarten sind im Jagdgesetz alle einzeln benannt.

Es würde zu weit führen, diesen Katalog hier vorzustellen, doch soll versucht werden, ein paar grundsätzliche Aspekte herauszuarbeiten.

Von den Säugetieren und Vögeln, die im Kalender „Wald, Wild und Wasser 2019“ vorgestellt werden, unterliegen sieben dem Jagdrecht. Davon dürfen sechs Arten bejagt werden, das Wisent hat ganzjährige Schonzeit. Als anerkannter Naturschutzverband stellt der Landesjagverband Bayern aber auch den Waldkauz und den Igel vor, die das Naturschutzrecht unter Schutz stellt.

Jürgen Weißmann

Der Lebensraum Wasser ist in Bayern vielfältig: Bäche, Flüsse, Teiche und Seen. Genauso viel-fältig sind die Bewohner dieser Unterwasserwelten. Allerdings ist diese Artenvielfalt durch eine Vielzahl menschlicher Eingriffe in unsere Gewässer bedroht. Die Fischer setzen sich deshalb für den Schutz der Gewässer und die Hege der heimischen Fischarten ein.

Im Kalender 2019 stellen wir den Nachwuchs der Fischarten Stichling, Rutte, Mühlkoppe und Äsche vor.

Nur Wenigen ist bekannt, dass unsere Süßwasserfische ein Larvenstadium besitzen. Es beginnt mit dem Schlupf aus dem Ei und endet mit dem vollständig entwickelten Jungfisch. Länge und Ausprägung des Larvenstadiums sind Anpassungen an die Umwelt und die Lebensbedingungen. Vor allem die Temperatur spielt bei der Laichzeit, der Entwicklungsgeschwindigkeit der befruchteten Eier und der Nahrungsaufnahme eine große Rolle.

Einige Arten wie der Stichling bauen ein Nest, in das mehrere Weibchen ihre Eier legen. Die Bitterlinge legen ihre Eier mit Hilfe einer Legeröhre in Muscheln ab. Die Forellenartigen, zu denen auch die Äschen zählen, legen ihre relativ großen Eier in selbstgeschlagenen Mulden im Kies des Flussbettes ab. Die Brütlinge verbleiben im Kieslückensystem und sind durch ihren Dottersackvorrat gut versorgt. Die meisten Karpfenartigen sind Krautlaicher. Ihre kleinen Eier haben eine klebrige Oberfläche. Sie werden an Wasserpflanzen, Wurzeln oder Steinen angeheftet, wo sie ausreichend mit Sauerstoff versorgt sind. Die Freiwasserlaicher, wie Renke und Rutte, entlassen ihre zahlreichen Eier in das freie Wasser. Durch eingelagerte Fetttröpfchen schweben sie mit dem Plankton im Wasser. Die weiblichen Süßwasserkrebse tragen die Eier mehrere Monate auf der Unterseite ihres Schwanzfächers.

Für die heranwachsenden Jungfische sind flachere und damit wärmere Gewässerabschnitte sowie abgestorbenes Holz im Wasser als Versteckmöglichkeit von enormer Bedeutung für den Fortbestand der Art.

Steffi Schütze

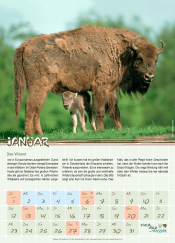

war in Europa nahezu ausgestorben. Durch strengen Schutz konnten wenige Exemplare in den Wäldern im Osten Polens überleben. Heute gilt der Bestand des großen Wildrindes als gesichert. Es wird in zahlreichen Wildparks und zoologischen Gärten vorgestellt. Vor kurzem hat ein großer Waldbesitzer in Deutschland die Erlaubnis erhalten, Wisente auszuwildern. Es ist interessant zu erfahren, ob sich die große und wehrhafte Wildart dauerhaft behaupten kann. Das Bild zeigt eine Kuh mit ihrem Nachwuchs. Das Kalb, das in aller Regel keine Geschwister hat, kann der Mutter bereits kurz nach der Geburt folgen. Die enge Bindung hält weit über den Winter hinaus bis ins nächste Frühjahr an.

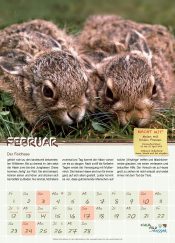

gehört wohl zu den landesweit bekanntes-ten Wildtieren. Bis zu dreimal im Jahr setzt die Häsin zwei bis drei Junghasen. Diese kommen „fertig“ zur Welt. Sie sind behaart, können sehen und hören und drücken sich bei Gefahr zu Boden. Nur einmal, höchstens zweimal pro Tag kommt die Häsin vorbei um sie zu säugen. Nach zwölf bis fünfzehn Tagen endet die Versorgung mit Mutter-milch. Die kleinen Hasen sind nun für immer ganz auf sich allein gestellt. Leider kommt es vor, dass gutmeinende Menschen auf solche „Winzlinge“ treffen und fälschlicher-weise glauben, sie seien verlassen und bräuchten Hilfe. Der Versuch sie zu Hause groß zu ziehen ist nicht erlaubt und endet immer mit dem Tod der Tiere.

zählt wie die meisten forellenartigen Fische zu den sogenannten Kieslaichern. Diese legen ihre Eier im Kies des Flussbettes ab. Dazu schlägt das Weibchen im Frühjahr mit dem Schwanz eine Laichgrube. Die Eier und die schlüpfende Dottersackbrut entwickeln sich in den Spalten im Kies. Hier sind sie vor Räubern und starker Strömung geschützt. Ist der Dottersackvorrat aufgebraucht verlassen die Jungfische das Kieslückensystem und suchen strömungsberuhigte Flachwasserzonen auf. Hier machen sie Jagd auf kleine Planktontierchen. Der Zeitraum, bis eine Fischlarve schlüpft, ist von Art zu Art unterschiedlich und vor allem von der Wassertemperatur abhängig. Um sich fort-pflanzen zu können, braucht die Äsche ein lockeres, schlammfreies Kiesbett. Nur dort haben Eier und Larven genügend Sauerstoff für ihre Entwicklung. Die Äsche, und mit ihr 90 Prozent der kieslaichenden Fischarten in Bayern sind gefährdet.

gehört zu den Hühnervögeln und zeigt dies durch etliche Ähnlichkeiten im Verhalten. So schart ein Hahn mehrere Hennen um sich. Die etwa neun bis zwölf Eier werden nur von den Hennen ausgebrütet und die Küken werden von ihnen allein geführt. Als Nahrung dienen zunächst am Boden oder in der Krautschicht lebende Insekten und Spinnen, Ameisenpuppen und zarte Pflanzenteile. Später kommen Wildkräutersamen und Getreide dazu. Magensteine erleichtern die mechanische Zerkleinerung der Nahrung. Gewöhnlich bewegen sie sich laufend auf dem Boden fort. Zum Schlafen fliegen die Fasanen auf Bäume, wo sie vor Feinden ziemlich sicher sind. Die Küken im Bild sind schon im Alter von etwa zwei Wochen dazu fähig.

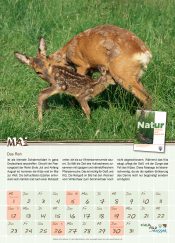

ist als kleinste Schalenwildart in ganz Deutschland anzutreffen. Obwohl die Paa-rungszeit der Rehe Ende Juli und Anfang August ist, kommen die Kitze erst im Mai zur Welt. Die befruchteten Eizellen entwickeln sich nämlich erst nach einer Ruhezeit weiter, die bis zur Wintersonnenwende dauert. So fällt die Zeit des Aufwachsens zusammen mit üppigem und nährstoffreichem Pflanzenwuchs. Das ist wichtig für Geiß und Kitz. Die Rehgeiß im Bild hat den Wechsel vom Winterhaar zum Sommerhaar noch nicht abgeschlossen. Während das Kitz säugt, pflegt die Geiß mit der Zunge das Fell des Kitzes. Diese Massage ist lebensnotwendig, da sie die spätere Entleerung des Darms nicht nur begünstigt sondern ermöglicht.

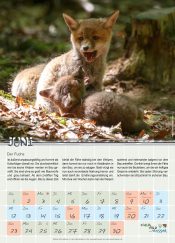

ist äußerst anpassungsfähig und kommt als Kulturfolger überall vor. Die durchschnittlich vier bis sechs Welpen werden im Bau gewölft. Sie sind etwa so groß wie Maulwürfe und grau behaart. Ab dem zwölften Tag erst öffnen sie die Augen. Bis zu dieser Zeit bleibt die Fähe ständig bei den Welpen, dann kommt sie nur noch in Abständen in den Bau, um sie zu säugen. Bald würgt sie nun auch vorverdaute Nahrung hervor und leitet damit die Ernährungsumstellung ein. Mit etwa vier Wochen kann man die Welpen spielend und miteinander balgend vor dem Bau antreffen. Dorthin bringt ihnen die Fähe nun auch die Beutetiere, um die ein heftiges Gezerre entsteht. Bei jeder Störung verschwinden sie blitzschnell im sicheren Bau.

| Datei | Aktion |

|---|---|

| Rotfuchs Zusatzinfo | Download |

| Rotfuchs Rätsel | Download |

| Rotfuchs Rätsel | Download |

| Rotfuchs Rätsel-IV | Download |

| RotfuchsRätsel IV | Download |

| Rotfuchs Rätsel-III | Download |

| Rotfuchs Rätsel III | Download |

| Rotfuchs Rätsel II | Download |

| Rotfuchs Rätsel II | Download |

| Rotfuchs Lückentext | Download |

| Rotfuchs Lückentext | Download |

| Der Fuchs Kopiervorlage Din A4 | Download |

| Der Fuchs Kopiervorlage Din A4 | Download |

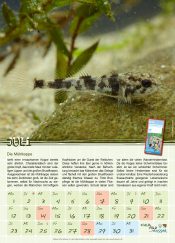

sieht einer erwachsenen Koppe bereits sehr ähnlich. Charakteristisch sind der große Kopf, das breite Maul mit den wulstigen Lippen und die großen Brustflossen. Ausgewachsen ist die Mühlkoppe sieben bis zehn Zentimeter groß. Ist die Zeit gekommen, selbst für Nachwuchs zu sorgen, werben die Männchen mit heftigem Kopfnicken um die Gunst der Weibchen. Diese heften ihre Eier gerne in höhlenähnliche Verstecke. Nach der Befruchtung bewacht das Männchen das Gelege und fächelt mit den großen Brustflossen ständig frisches Wasser zu. Trotz Brut-pflege ist die Mühlkoppe in vielen Flüssen selten geworden. Schuld daran sind vor allem die vielen Wanderhindernisse. Da die Koppe keine Schwimmblase besitzt, ist sie ein schlechter Schwimmer. Selbst kleine Hindernisse sind für sie unüberwindbar. Eine Wiederbesiedelung flussaufwärts gelegener Lebensräume dauert oft Jahre und gelingt in machen Gewässern aus eigener Kraft nicht mehr.

| Datei | Aktion |

|---|---|

| Arbeitsblatt Fische in Gefahr | Download |

| Arbeitsblatt Fische in Gefahr | Download |

| Arbeitsblatt Fische in Gefahr Lösung | Download |

| Arbeitsblatt Fische in Gefahr Lösung | Download |

| Arbeitsblatt Lebensraum | Download |

| Arbeitsblatt Lebensraum | Download |

| Arbeitsblatt Lebensraum Lösung | Download |

| Arbeitsblatt Lebensraum Lösung | Download |

| Zusatzinfo Mühlkoppe | Download |

| Zusatzinfo Mühlkoppe | Download |

| Die Mühlkoppe Kopiervorlage Di A4 | Download |

| Die Mühlkoppe Kopiervorlage Din A4 | Download |

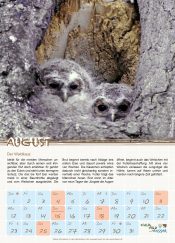

bleibt für die meisten Menschen unsichtbar, aber durch seinen weit klingenden Ruf doch erfahrbar. Er gehört zu den Eulen und steht unter strengem Schutz. Die drei bis fünf Eier werden meist in einer Baumhöhle abgelegt und vom Weibchen ausgebrütet. Die Brut beginnt bereits nach Ablage des ersten Eies und dauert jeweils etwa vier Wochen. Die Käuzchen schlüpfen dadurch nicht gleichzeitig sondern innerhalb einer Woche. Futter trägt das Männchen heran. Erst wenn im Alter von neun Tagen der Jüngste die Augen öffnet, beginnt auch das Weibchen mit der Futterbeschaffung. Mit etwa vier Wochen verlassen die Jungvögel die Höhle, turnen auf Ästen umher und werden noch längere Zeit gefüttert.

st die Aufzucht der Jungen „Männersache“. Im Frühjahr baut das prächtig gefärbte Männchen aus Wasserpflanzen ein Nest. Nähert sich ein paarungsbereites Weibchen, vollführt es einen Zick-Zack-Tanz. Ist das Weibchen mit dem Nest und dem Revierinhaber zufrieden, folgt es ihm in das Nest. Die Eiablage wird durch das „Schnauzentremolo“ ausgelöst. Hier trommelt das Männchen mit der Schnauze gegen den Bauch des Weibchens. Nach dem Ablaichen wird das Weibchen aus dem Revier verjagt. Diesen Ablauf wiederholt das Männchen so oft, bis mehrere Weibchen bis zu 1000 Eier in sein Nest gelegt haben. Damit sich diese gut entwickeln, fächelt es sauerstoffreiches Wasser durch das Nest und attackiert jeden, der zu nahe kommt. Bei Gefahr nimmt es die geschlüpften Larven zum Schutz ins Maul. Die fünf bis acht Zentimeter großen Stichlinge leben gesellig und sind in Still- und Fließgewässern sowie im Süß- und im Salzwasser anzutreffen.

| Datei | Aktion |

|---|---|

| Stichling Arbeitsblatt | Download |

| Stichling Arbeitsblatt | Download |

| Stichling Arbeitsblatt Loesung | Download |

| Stichling Arbeitsblatt Lösung | Download |

| Stichling Lueckentext | Download |

| Stichling Lückentext | Download |

| Stichling Lueckentext Lösung | Download |

| Stichling Lueckentext Lösung | Download |

| Stichling Kopiervorlage Din A4 | Download |

| Stichling Kopiervorlage Din A4 | Download |

| Zusatzinfo Stichling | Download |

| Zusatzinfo Stichling | Download |

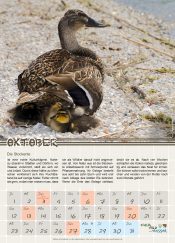

ist eine echte Kulturfolgerin. Nahe-zu überall in Städten und Dörfern, wo Wasser vorkommt, stellt sie sich ein und brütet. Durch diese Nähe zu Menschen verkleinert sich ihre Fluchtdistanz bis auf wenige Meter. Futter nimmt sie gern, wobei man wissen muss, dass sie als Wildtier darauf nicht angewiesen ist. Von Natur aus ist die Stockente Allesfresserin mit Schwerpunkt auf Pflanzennahrung. Ihr Gelege besteht aus acht bis zehn Eiern und wird erst nach Ablage des letzten Eis bebrütet. Wenn die Ente das Gelege verlässt, deckt sie es ab. Nach vier Wochen schlüpfen die Küken nahezu gleichzei-tig und verlassen das Nest für immer. Sie können sofort schwimmen und tauchen und werden von der Mutter noch zwei Monate geführt.

ist vielen Menschen leider nur als Opfer des Straßenverkehrs bekannt. Sein Stachelkleid, das ihn in vielen bedrohlichen Situationen zuverlässig schützt, versagt als Schutz gegen tonnenschwere Fahrzeuge. Alle Igel leiden unter Parasitenbefall. Als kleines, nachtaktives Raubtier ernährt er sich von Schnecken, Würmern, Insekten, Mäusen und anderem Kleingetier. Den Tag verschläft der Igel in Nestern, die er sich in Hecken oder Reisighaufen baut. Bei Gefahr rollt er sich zu einer Kugel zusammen, die rundum mit Stacheln bewehrt ist. So sind Kopf, Beine und Bauch vor Angriffen bestens geschützt. Frostige, kalte Jahreszeiten überlebt er im Winterschlaf unter Laub und Reisig. Seine angefressenen Körperfettvorräte halten ihn am Leben.

pflanzt sich in den Wintermonaten fort und benötigt hierfür Wassertempe-raturen unter 4° C. Sie gehört zu den sogenannten Freiwasserlaichern. Sie entlassen ihre mehrere Millionen Eier in das freie Wasser. Diese haben anfangs eine Ölkugel eingeschlossen, sodass sie im Wasser schweben und auch mit der Strömung abgetrieben werden können. Hier sind sie eine wichtige Nahrung für Jugendstadien anderer Fischarten. Die frisch geschlüpften Ruttenlarven sind so winzig, dass sie Planktonkrebse wie Wasserflöhe oder Hüpferlinge wegen ihrer Größe noch nicht fressen können. Ihre erste Nahrung besteht aus Larven der Planktonkrebse, den sogenannten Naupliuslarven. Der Rückgang der 30 bis 60 Zentimeter großen Rutte liegt, wie so oft, in der Zerstörung ihres Lebensraumes. Da sie während der Laichzeit auch tagaktiv ist, fällt sie auch gern fischfressenden Vögeln zum Opfer.

| Datei | Aktion |

|---|---|

| Arbeitsblatt Laichverhalten | Download |

| Arbeitsblatt Laichverhalten | Download |

| Arbeitsblatt Laichverhalten Lösung | Download |

| Arbeitsblatt Laichverhalten Lösung | Download |

| ZusatzinfoFortpflanzung | Download |

| Zusatzinfo Fortpflanzung | Download |

| Die Rutte Kopiervorlage Din A4 | Download |

| Die Rutte Kopiervorlage Din A4 | Download |

| Zusatzinfo Rutte | Download |

| Zusatzinfo Rutte | Download |

Ausführliche Informationen zu den Tierarten finden sie unter: www.jagd-bayern.de oder www.lfvbayern.de

Herausgeber: Bayerischer Jagdverband e.V., Hohenlindner Str. 12, 85622 Feldkirchen

Landesfischereiverband Bayern e.V., Mittenheimer Str. 4, 85764 Oberschleißheim

Redaktionskonferenz und didaktisches Konzept: Thomas Funke, Dr. Joachim Reddemann,

Thomas Schreder, Steffi Schütze, Anita Weimann, Jürgen Weißmann, Dirk Waltmann

Texte: Wildtiere: Jürgen Weißmann / Fische: Dr. Franz Geldhauser, Steffi Schütze und Thomas Funke Grafische Gestaltung der Tierskizzen: Dr. Jörg Mangold

Herstellung: Wenng Druck GmbH, Breslauer Str. 7, 91550 Dinkelsbühl, www.wenng.de

Verkauf: BJV-Service GmbH, Hohenlindner Str. 12, 85622 Feldkirchen, Telefon: 0 89 – 99 02 34 – 22

Gefördert aus Mitteln der Jagd- und Fischereiabgabe