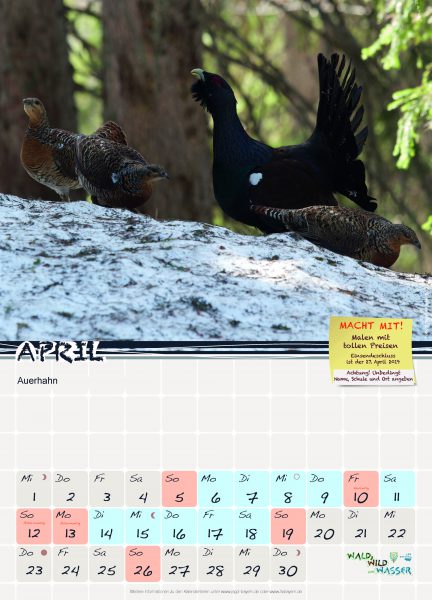

zählt zu den Raufußhühnern und ist darunter die größte europäische Art. Es ist ein höchst störungsempfindlicher Bewohner naturnaher Nadel- und Mischwälder. Kennzeichen ihres Lebensraumes ist die Waldkiefer. In Mittelgebirgen genügt oft die Fichte als Nadelbaumart. Entscheidend ist jedoch, dass die vorhandenen Altbestände hell sind und immer wieder offene Flächen aufweisen. Der Hahn ist größer und schwerer als die Henne und hat lange Stoßfedern. Das Auerhuhn braucht Platz zum Fliegen, Deckung in Verjüngungsflächen, Bäume mit kräftigen Ästen zum Schlafen und eine Krautschicht mit Knospen und Beeren zur Ernährung. Als Bodenbrüter sind die Küken Nestflüchter und mit etwa drei Wochen flügge.

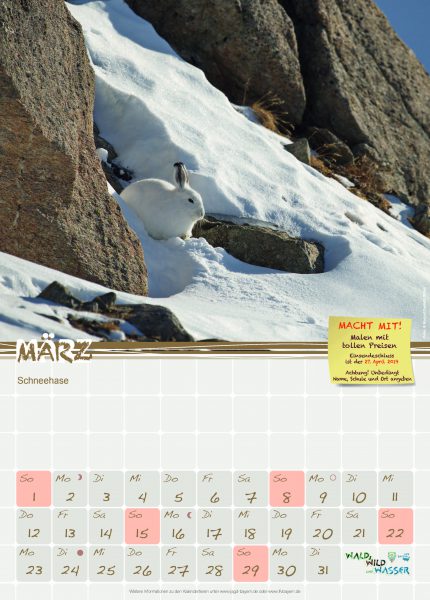

März: Der Schneehase

Ist ein Bewohner der Hochlagen unserer Alpen. Er hat sich an die harten Lebensbedingungen in den Alpen angepasst. Er ist etwas kleiner und auch leichter als der Feldhase. Im Sommer tarnt ihn ein braunes Fell. Nach dem Haarwechsel im Herbst ist er bis auf die schwarzen Löffelspitzen weiß. Dadurch ist er im Schnee gut getarnt und besser vor der Kälte geschützt. Zum Schutz vor Kälte lässt er sich auch gern einschneien. Die Häsin bringt zunächst zweimal jährlich zwei bis vier „fertige“ Junge zur Welt, die nur kurze Zeit gesäugt werden und bald auf sich allein gestellt sind. Der Lebensraum des Schneehasen überschneidet sich im Bereich der Baumgrenze mit dem des Feldhasen. Dort kommen auch Kreuzungen beider Hasenarten vor, die jedoch unfruchtbar sind. Sie ernähren sich je nach Jahreszeit von Kräutern, Gräsern und Rinden.

Januar: Der Steinadler

War in seinem Bestand gefährdet, hat sich inzwischen aber gut erholt und ist im Alpenraum wieder zu beobachten. Der mächtige Vogel mit etwa zwei Meter Flügelspannweite kreist über seinem Revier oder segelt an Felswänden entlang und späht nach Beute. Diese schlägt er vorwiegend am Boden und tötet sie mit dem Griff seiner kräftigen Fänge. Gamskitze, ganz jungen Hirschkälber, schwache Rehe, aber auch Füchse, Birk- und Auerwild werden erbeutet. Daneben nimmt er aber auch Aas. Steinadler werden erst mit fünf Jahren geschlechtsreif. Seinen Horst legt er in Nischen steiler Felswände an und brütet dort zwischen Mitte März bis in den Mai ein bis zwei Eier aus.

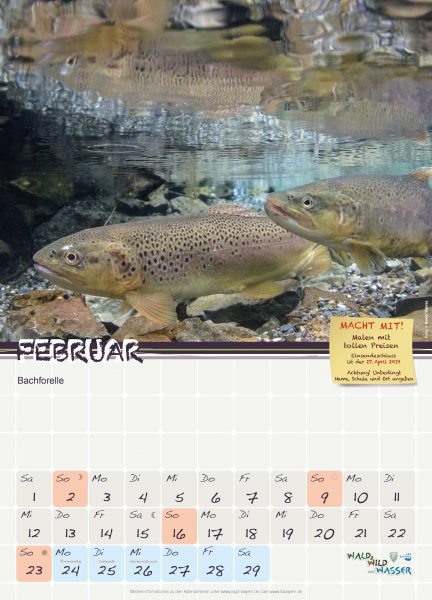

Februar: Die Bachforellen

wird auch Flussforelle, Bergforelle oder „Rotgetupfte“ genannt.

Als Steinforellen bezeichnet man kleinwüchsige Bachforellen nahrungsarmer Hochgebirgsbäche. Die Bachforelle ist der Leitfisch der Forellenregion, das heißt der kleinen Bäche und Flüsse im Alpenraum und in den Mittelgebirgen. Sie ist sehr standorttreu und ernährt sich je nach Größe und Lebensraum räuberisch von im Wasser lebenden Insektenlarven und Fischen. Je nach Nahrungsangebot wird sie 20 bis 80 Zentimeter lang und in der Regel ein bis zwei Kilogramm schwer. Die Bachforelle war einst eine der häufigsten Arten. Damals waren die kleinen Bäche fast überall noch unverbaut und das Wasser klar und kühl. Heute sind sie durch Siedlungen oder Landwirtschaft meist begradigt, verrohrt und durch Wehre vom Hauptstrom abgetrennt. Die Bestände sind daher stark zurückgegangen.

Einführung

Zum Kalender „Wald, Wild und Wasser 2020“

Für die nunmehr 30. Auflage dieses Schulkalenders wurde die Auswahl der vorgestellten Tierarten unter dem Leitthema „Lebensraum Gebirge“ getroffen. Diese Landschaft bietet Lebensraum für eine Vielzahl von angepassten Tierarten, von denen einige im Kalender Berücksichtigung finden.

Unter dem Sammelbegriff „Wild“ stellen sich viele Menschen zunächst einmal die Gesamtheit aller wildlebenden Tiere unserer Heimat vor. Dies ist zwar im Ansatz richtig, trifft jedoch auf den tatsächlichen Sachverhalt nur unzureichend zu. „Wild“ ist ein Begriff aus dem Jagdrecht und bezieht sich allein auf die wildlebenden Tierarten, auf die die Jagd ausgeübt werden darf. Diese Tierarten sind im Jagdgesetz alle einzeln benannt.

Es würde zu weit führen, diesen Katalog hier vorzustellen, doch soll versucht werden, zwei grundsätzliche Aspekte herauszuarbeiten.

➘ Die Liste der jagdbaren Tierarten (Wild) ist historisch gewachsen und unterliegt immer wieder Veränderungen. So wurden z.B. in den 70er-Jahren alle Eulen herausgenommen und etwa in den 90er-Jahren in Bayern drei Rabenvogelarten aufgenommen. Derzeit umfasst die Liste über 100 Arten.

➘ Sehr viele jagdbare Arten dürfen tatsächlich aber nicht bejagt werden. Dazu zählen z.B. alle Greife und Falken, aber auch Säugetiere wie Luchs und Murmeltier. Sie genießen eine ganzjährige Schonzeit. Obwohl sie jagdlich nicht genutzt werden dürfen, haben sie ein Recht auf Hege durch den Jäger. Somit schützt sie das Jagdrecht umfassender als das Naturschutzrecht.

Von den Säugetieren und Vögeln, die im Kalender „Wald, Wild und Wasser 2020“ vorgestellt werden, unterliegen in Bayern sieben dem Jagdrecht aber nur zwei Arten, das Rotwild und das Gamswild, dürfen bejagt werden.

Als anerkannter Naturschutzverband stellt der Landesjagdverband Bayern aber auch Tannenhäher und Kolkrabe, die nicht zum jagdbaren Wild gehören, vor. Der Erkenntnis, dass wir nur eine Natur haben, dass Wald, Wild und Wasser Bestandteile dieser einen Natur sind, dass wir Menschen selbst in dieser Natur und von ihr leben müssen, dass wir ihr deshalb im eigenen Interesse mit Achtung begegnen müssen, entspringt das Konzept dieses Kalenders. Achtung kann aber nur erfahren, was bekannt ist.

Jürgen Weißmann

Der Lebensraum Wasser ist in Bayern vielfältig: Bäche, Flüsse, Teiche und Seen. Genauso vielfältig sind die Bewohner dieser Unterwasserwelten. Allerdings ist diese Artenvielfalt durch eine Vielzahl menschlicher Eingriffe in unsere Gewässer bedroht. Die Fischer setzen sich deshalb für den Schutz der Gewässer und die Hege der heimischen Fischarten ein.

Im diesjährigen Kalender stellen wir vier typische Bewohner vor, die man in Fließ- und Stillgewässern höherer Lagen findet. Diese Regionen sind ein Lebensraum für Spezialisten, wie die Bachforelle, der Seesaibling, die Elritze und die Steinfliegenlarve.

Die Bachforelle ist die Leitfischart der sogenannten Forellenregion. Dazu zählen viele Alpenbäche oder Alpenflüsse. Das Wasser ist kalt, meist schnellfließend, sauber und sauerstoffreich. Das Gewässerbett ist felsig, kiesig oder steinig. Berg- und Hochgebirgsseen sind ebenso außergewöhnliche Lebensräume, kalt und oft sehr nährstoffarm, was in vielen Fällen die besondere Klarheit des Wassers erklärt. Die UV-Strahlung ist in solchen Gewässern auch weitaus höher als im Tal. Dadurch und weil sie wenig Futter finden, sind Fische in Hochgebirgsseen über 1.100 Meter selten anzutreffen. Außer der Mensch hat der Natur etwas nachgeholfen: So ließ der österreichische Kaiser Maximilian I vor 500 Jahren Osttiroler Hochgebirgsseen bis 2.500 Meter Seehöhe mit Bachforellen besetzen – einige werden bis heute nachbesetzt.

Grundsätzlich kommen jedoch Seesaiblinge mit den extremen Bedingungen in den kalten Bergseen zwischen 800 und 1.100 Höhenmetern am besten zurecht. Der Seesaibling der Alpenseen ist ein Relikt der letzten Eiszeit. Im Laufe der Zeit haben sich in den Alpenseen lokal angepasste Formen entwickelt, die sich in Aussehen, Färbung, Wachstum, Lebensweise und Ernährung voneinander unterscheiden. Eine Besonderheit ist im Königssee das Vorkommen der sogenannten „Schwarzreiter“ – eine sehr kleinwüchsige Form des Saiblings. Die Elritze ist ein typischer Vertreter in Bächen als auch Seen dieser Lagen. Sie selbst ist ein wichtiges Beutetier der Bachforelle. Schaut man genauer unter Steinen nach, ist dort auch die Larve der Steinfliege als wichtiges Fischnährtier und zugleich ein Bioindikator für eine hohe Gewässergüte zuhause. Die Entwicklung der Larve im Wasser bis zum Schlupf des fertigen Insekts dauert mehrere Jahre. Durch ihren flachen

Körperbau mit den seitwärts stehenden Beinen ist sie gut an die Strömung angepasst.

Steffi Schütze

Titel

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Lehrerinnen und Lehrer,

der Bayerische Jagdverband und der Landesfischereiverband Bayern freuen sich als Herausgeber des Schulkalenders „Wald, Wild und Wasser“, Ihnen für die qualifizierte Arbeit in Ihren Klassen diesen besonderen Naturkalender bereits zum 30. Mal vorlegen zu dürfen. Die gewachsene Auflagenzahl von 17.500 Exemplaren steht für eine großartige Akzeptanz in den bayerischen Grundschulen.

Wir weisen darauf hin, dass auch im Jahr 2020 für Schüler, Schülerinnen und Schulklassen tolle „MACHT MIT!-Aktionen“ im April und November stattfinden. Wenn Ihre Schüler sich am Malwettbewerb beteiligen, achten Sie bitte darauf, dass auf der Rückseite der Bilder der Name des Kindes, die Klasse und die Schuladresse vermerkt sind.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr und stehen für Fragen gerne zu Ihrer Verfügung.

Landesjagdverband Bayern e.V.

Landesfischereiverband Bayern e.V.

Königsfischen auf einen Blick

Tipps und Wissenswertes zur Durchführung von Traditions- und Hegefischen

100 Jahre Fischzucht Mauka

Die Fischzucht Mauka des Landesfischereiverbands feiert 100. Jubiläum: Eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes

Giftige Stoffe in Wildfischen

Landesfischereitag 2019

28. September 2019 @ 8:00 – 14:00

- Fischereiaufsicht – gut geregelt! Fischereiaufsicht ist eine wichtige, aber auch schwierige Aufgabe. Wir erklären die Befugnisse und Pflichten von Fischereiaufsehern und diskutieren aktuelle Fragestellungen.

- Erste Erfahrungen mit Online-Tageskarten Erste Vereine verkaufen Erlaubnisscheine über das Internet. Was bringt das für die Hege und wie gestalten sich Kontrollen?

- Grundlage intakter Lebensraum Vereine wollen den Lebensraum für Fische an ihren Gewässern verbessern. Doch manchmal erscheint die Aufgabe zu groß. Wir geben praktische Tipps zur Umsetzung und zu Förderprogrammen.

Programm

Bayerisches Königsfischen 7.00 – 11.00 Uhr Königsfischen im Forggen – und Illasbergsee

LFV-VereinsForum 9.00 – 9.30 Uhr: Die Rolle des Fischereiaufsehers – Vortrag und Fragerunde mit Dr. Rudolf Neumaier (Fischereiaufseher und Autor) 9.30 – 10.15 Uhr: Rechte und Pflichten von Fischereiaufseher – Vortrag und Fragerunde mit Dr. Reinhard Reiter (Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten) 10.30 – 11.00 Uhr: Erfahrungen mit Online-Tageskarten – Vortrag und Fragerunde mit Manfred Beck (1. Vorsitzender Kreisfischereiverein Kelheim)

Marktplatz 11.00 – 11.30 Uhr: Eröffnungsgottesdienst 11.30 – 13.30 Uhr: Infostände, Steckerlfisch & Co.

Festakt 13.30 – 15.00 Uhr: Festakt mit Ehrung der Fischerkönige und Preisverleihung für Bayerns Besten Fischereiverein

Der Klimawandel und die Folgen für unsere heimischen Gewässer

Hohe Temperaturen, geringere Niederschläge im Sommer und eine Zunahme von Extremwetterereignissen. Das sind die Folgen des menschengemachten Klimawandels. Dass die globale Erwärmung und die damit verbundenen klimatischen Veränderungen, Auswirkungen auf die Gewässer haben werden, ist sicher. Bei der Frage welche Auswirkungen der Klimawandel auf unser Ökosystem hat, ist jedoch viel Forschungsbedarf vorhanden und so ist das Thema Gegenstand zahlreicher Untersuchungen weltweit.

Bisherige Erkenntnisse legen nah, dass Gewässer und die darin lebenden Tiere z.B. Fische besonders sensibel auf Temperarturveränderungen reagieren werden. Da die aquatischen Organismen anders als Landlebewesen den steigenden Temperaturen schlecht ausweichen können, sind sie besonders anfällig und leiden unter Stress und direkten Schädigungen, bis hin zum Tod. Durch die fehlende Durchgängigkeit in den bayerischen Fließgewässern wird das Problem für die einzelnen Individuen verstärkt. Gerade Flora und Fauna der Alpen- und Voralpengewässer werden nach Einschätzung der Forschung sensibel reagieren.

Fische leiden besonders

Fische als wechselwarme Tiere sind besonders anfällig für Veränderungen ihrer Umgebungstemperatur. Besonders kaltstenotherme Arten, also Fischarten, die mit Temperaturerhöhungen schlecht umgehen können, werden durch die globale Erwärmung in Mitleidenschaft gezogen: zum Beispiel Bach- und Seeforelle, Rutte, Mühlkoppe oder Seesaibling.

Um die Folgen der Klimaerwärmung auf unsere heimische Fischfauna abschätzen zu können, untersuchte der Landesfischereiverband Bayern die Temperaturerhöhung in ausgewählten bayerischen Flüssen. In einer ersten Vorstudie wurden an mehreren Standorten Datenlogger eingebracht, die den Temperaturverlauf erfassten. Hierbei wurden auch weitere menschliche Einflüsse berücksichtigt, dazu zählen Kühlwassereinleitungen, Ausleitungen oder große, stark sonnenexponierte Stauhaltungen. Die hydrologischen Veränderungen der Gewässer durch den Menschen, verstärken die Effekte und nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels. Auch in der anschließenden Studie spielten Temperaturveränderungen durch anthropogene Eingriffe eine Rolle. An sieben Kleinwasserkraftanlagen in Bayern wurde der Einfluss der Wasserentnahme und des somit veränderten Abflussregimes auf die Wassertemperatur genauer untersucht.

28 Grad in der Amper

Im Rahmen der Temperaturerhebung konnten bereits 2015 sehr hohe Temperaturen erfasst werden. An einem der Messstandorte an der Amper nahe dem Austritt aus dem Ammersee, betrug die maximal gemessene Wassertemperatur Anfang Juli 27,9 °C. In Würm und Main waren die Temperaturwerte ähnlich hoch. Die Amper gehört zur Barbenregion. Ihr Leitfisch die Barbe ist laut der Roten Liste Bayern als gefährdet eingestuft. Die obere Maximaltemperatur, bei der sie noch überlebensfähig ist, beträgt laut Literatur 30°C und liegt somit nur noch knapp über dem gemessenen Wert. Früher typische Bewohner der Amper, wie Äsche und Huchen, sind heute weitgehend verschwunden. Fischarten wie Waller und Rotauge kommen hingegen mit den hohen Temperaturen besser klar. Der bayernweit anhaltende Trend bei der Zunahme des Wallers dürfte maßgeblich auf steigende Wassertemperaturen zurückzuführen sein. Für viele Fischarten bedeuten diese hohen Temperaturen Stress, sie stellen die Nahrungsaufnahme ein. Je höher die Wassertemperatur desto weniger Sauerstoff kann im Wasser gelöst werden. Gleichzeitig beschleunigt sich der Stoffwechsel der wechselwarmen Tiere und der Sauerstoffbedarf steigt. Die Folge ist, dass die Tiere nicht mehr ausreichend Sauerstoff über die Kiemen aufnehmen können um ihren Bedarf zu decken. Die Belastung des Metabolismus macht die Fische zudem anfällig für Krankheitserreger.

Fischregionen verschieben sich

Forscher gehen davon aus, dass sich durch den globalen Temperaturanstieg die natürlichen Verbreitungsgebiete der heimischen Fischarten verändern. Die vormals im Unterlauf gelegenen Fischregionen werden sich infolge des Temperaturanstiegs voraussichtlich flussaufwärts verschieben und dort wo dies nicht möglich ist, schrumpfen oder gänzlich verschwinden. Grundsätzlich bewegen sich die Verbreitungsgebiete der Tier- und Pflanzenarten nach Norden und von Süden aus werden vermehrt wärmeadaptierte Neobiota einwandern. Diese nicht einheimischen Tier- und Pflanzenarten konkurrieren bspw. mit heimischen Fischarten um Nahrung und Lebensräume. Auch die wirbellosen Organismen (z.B. Makrozoobenthos) die den Fischen als Nahrung dienen und eine wichtige Funktion in der aquatischen Biozönose erfüllen, können empfindlich auf klimatische Veränderungen reagieren. Bereits kurze Perioden von Extremtemperaturen z.B. bei Niedrigwasserphasen oder das komplette Austrocknen des Flussbetts können nicht nur zu Fischsterben führen, sondern auch die Nahrungsgrundlage der Fische stark beeinträchtigen. Durch extreme Niederschlagsereignisse werden zudem vermehrt Sediment, Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel in die Gewässer geschwemmt, was ebenfalls einen direkten negativen Einfluss auf die Fischfauna, aber auch die gesamte Artengemeinschaft und das Ökosystem des Gewässers haben kann.

Wie gehen wir Fischer mit den Veränderungen um?

Die Fischerei, in ihren unterschiedlichen Formen, der Teichwirtschaft, der Fluss- und Seenfischerei und der Angelfischerei wird sich in ihrer Bewirtschaftung an die geänderten Gegebenheiten anpassen müssen. Die Teichwirtschaft wird vermehrt auf innovative Techniken wie solarbetrieben Teichbelüftung setzen müssen. Gleichzeitig sollte besonderer Wert auf die Einhaltung der guten fachlichen Praxis gelegt werden. In manchen Regionen wird langfristig eine Anpassung der produzierten Fischarten an wenig empfindlichen Arten notwendig sein. Die Fluss- und Seenfischerei wird ebenfalls mit einer weiteren Verschiebung des gefangenen Artenspektrums rechnen und sich mit passenden Vermarktungsstrategien anpassen müssen. Auch die Angelfischerei ist von den Veränderungen der Fischbiozönose und der Verschiebung der Fischregionen betroffen. Zukünftig wird daher auch der Besatz an die veränderten fischereilichen Verhältnisse angepasst werden müssen, um eine ertragreiche und ökologisch vertretbare Fischerei zu gewährleisten. Die Bewirtschaftung von Gewässern mit kälteliebenden Fischarten wird an Bedeutung verlieren und die Entnahme von wärmeliebenden Fischarten (z.B. Waller, Weißfische) wird zunehmend wichtiger.

Der Natur verpflichtet – Wasser unser kostbarstes Gut!

Gemeinsam stark im Schutz für unsere bayerische Heimat und deren Gewässer

Bayern zeichnet sich durch seine malerischen Wälder, unzähligen Gebirgslandschaften, aber auch sanft geschwungenen Hügel, saftigen Wiesen, klaren Seen und zahlreichen Wasserläufe aus. Zusammen mit dem Landesfischereiverband Bayern hat sich Kondrauer zum Ziel gesetzt, besonders diese bayerischen Gewässer zu schützen und zu erhalten. „Der nachhaltige Schutz unserer bayerischen Heimat, insbesondere seiner Flüsse, Teiche und Seen liegt uns besonders am Herzen“, erklärt Jonas Seidl, Geschäftsführender Gesellschafter des Kondrauer Mineralbrunnens. „Wasser ist unser kostbarstes Gut und ein Produkt der Natur. Dieses zu schützen und dessen Reinheit sicherzustellen, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir unterstützen deshalb mit unserem Engagement Arten- und Gewässerschutzprojekte des Landefischereiverbands Bayern. So sorgen wir gemeinsam für einen nachhaltigen Beitrag zum Erhalt unserer bayerischen Natur.“

„Wir freuen uns sehr, mit Kondrauer einen Partner gewonnen zu haben, der unsere Liebe für die bayerischen Gewässer teilt“, so LFV-Präsident Albert Göttle. „Sauberes Wasser und ein intakter Lebensraum sind von besonderer Bedeutung für unsere Heimat. Der LFV setzt sich seit langem dafür ein, diese Markenzeichen Bayerns zu erhalten. Schön, ein so traditionsreiches Unternehmen wie Kondrauer an unserer Seite zu wissen.“

Seminar: Gewässerwart Plus

Beinahe täglich werden in Bayern Nutzungen im und am Gewässer beantragt. Ob Aus- und Einleitungen, Uferbegradigung oder Hochwasserschutz; in der Regel ist dies mit Auswirkungen auf das Gewässer und letztlich auch die Fischerei verbunden. Wir Fischer sind folglich immer mehr gefordert, in den entsprechenden Antrags‐Verfahren gegenüber Behörden die Interessen von Naturschutz und Fischerei zu vertreten. Das gebietet nicht allein das Naturschutzgesetz, sondern auch die Pflicht zur fischereilichen Hege.

Im Frühjahr bietet der LFV deshalb ein Seminar zur Fortbildung von Gewässerwarten an. Ein Schwerpunkt ist die Bewertung von verschiedenen Eingriffen in den Gewässerhaushalt und deren Wirkung. Sie erfahren ferner Grundlagen über die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Anfertigung von fischerei‐ und naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen einer zeitgemäßen fischereilichen Hege.

Der Kurs richtet sich speziell an Gewässerwarte, die im Rahmen ihres Aufgabenfeldes die fachliche Schnittstelle zwischen Fisch, Gewässer und menschlichen Einflüssen darstellen.

Haben Sie Lust, neben Fischbesatz und Fanglistenauswertung auch einmal ein anderes, wichtiges Instrument der Hege kennenzulernen? Dann melden Sie sich beim LFV Bayern an.

Hinweise

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmer pro Seminar aus technischen Gründen auf 15 begrenzt ist. Normale Kenntnisse im Umgang mit dem PC (Internet) sind von Vorteil.

Anmeldung

Anmeldung bitte bis spätestens 5.3.2019 unter Angabe von

Name

E-Mail-Adresse

Verein

Telefonnummer für Rückfragen

an:

Landesfischereiverband Bayern e.V., Mittenheimer Str. 4, 85764 Oberschleißheim

oder per E‐Mail an:

poststelle@lfvbayern.de

Stichwort: „Gewässerwart‐Plus“

Ordentliche Mitgliederversammlung

13. April 2019 @ 9:00 – 13:00