Pro und Contra Besatz in freien Gewässern

Aus Wasserwirtschaft (2-3/2020)

Pro und Contra Besatz in freien Gewässern

Aus Wasserwirtschaft (2-3/2020)

Der Fall hat im Juli 2019 bayernweit Schlagzeilen gemacht: Ein Angler griff an der Donau bei Kelheim einen Fischereiaufseher mit einer Axt an. Das Opfer trug erhebliche Verletzungen davon. Hätte es nicht sein Mobiltelefon ans Ohr gehalten, wäre sein Schädel womöglich durch einen Hieb zertrümmert worden. Der Täter saß mehrere Monate in Untersuchungshaft. Vor dem Landgericht Regensburg begann im Februar der Prozess. Am 12. März verkündeten die Richter ihr Urteil: Sie sprachen den Täter wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig und setzten als Strafe eine Haft von einem Jahr und zehn Monaten an, die sie zur Bewährung aussetzten.

Der Fall zeigt, wie gefährlich die Tätigkeit eines Fischereiaufsehers sein kann. Das Opfer erlitt ein Trauma. In einem ärztlichen Gutachten war von einem psychotischen Residualzustand die Rede, unter dem es dauerhaft zu leiden habe. Der 54-Jährige wird heute noch medikamentös behandelt. Er musste seine Courage, als Ehrenamtlicher für die Ökologie unserer Gewässer und für unsere Unterwasserfauna einzutreten, leider sehr teuer bezahlen.

Zu Unrecht an den Pranger gestellt

Die unerfreulichen Begleiterscheinungen des Prozesses führten zudem vor Augen, auf welch schäbige Weise ein Opfer öffentlich bloßgestellt werden kann – und mit ihm auch ein ganzer Fischereiverein. Die Berichterstattung in der Mittelbayerischen Zeitung ließ all das zu wünschen übrig, was man unter ausgewogenem, sorgfältigem und fairem Journalismus versteht. Sie brachte den Verein durch Unterstellungen öffentlich in Misskredit. „Der Kreisfischereiverein Kelheim e.V. ist einer der größten Vereine in unserem Verband. Er arbeitet absolut vorbildlich“, sagt LFV-Präsident Prof. Dr.-Ing. Albert Göttle. Er schrieb im Februar dem Chefredakteur des Blattes einen Brief und erhielt von ihm bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine direkte Antwort. Stattdessen wurde der LFV-Pressestelle mitgeteilt, dass die MZ die Kritik nicht teilen könne.

Am ersten Prozesstag, als die Anklage verlesen wurde und die ersten Zeugen gehört wurden, waren Vertreter mehrerer Medien anwesend. Da wurde sauber zitiert und alle Seiten kamen zu Wort. Später aber war als Prozessberichterstatter vorwiegend der MZ-Journalist zugegen, der sich nach Einschätzung von Prozessbeobachtern als verlängerter Arm der Verteidigung gerierte. Entsprechend einseitig fielen dann leider auch die Prozessberichte in der MZ aus. Sie verfolgten gewissermaßen die Strategie der Verteidigung, das Tatopfer und den Kreisfischereiverein Kelheim in ein schiefes Licht zu rücken.

Zeugen der Verteidigung blamieren sich

Einem wahren Theaterspektakel glich vor der Schwurgerichtskammer unter dem Vorsitz von Dr. Michael Hammer der vierte Prozesstag. Die Verteidigung des Axt-Angreifers führte einen Zeugen nach dem anderen auf. Sie alle sollten die Glaubwürdigkeit des Fischereiaufsehers erschüttern, indem sie ihn als unhöfliches, brüllendes Ungetüm und „schlimmsten Kontrolleur von ganz Bayern“ darstellten. Die Schilderungen übernahm der MZ-Reporter. Sie waren kompromittierend, das scheint ihm gefallen zu haben. Aber waren sie auch glaubhaft? Keineswegs. Unerwähnt ließ der Berichterstatter, wie eklatant sich diese Zeugen der Reihe nach blamierten, als sie mit Schaum vor dem Mund über das Opfer herfielen und sich vor lauter Belastungseifer in Widersprüche verzettelten.

Einer von ihnen ging in einer kurzen Prozesspause zum angeklagten Axt-Angreifer, reichte ihm die Hände und sagte: „Wir schaffen das!“ Dem Richter fiel diese Sympathiebekundung des Zeugen für den brutalen Täter auf, dem Reporter nicht. Der Richter fragte kritisch nach, der Reporter ließ den außergewöhnlichen Umstand außer Acht. Er hätte nicht in sein schiefes Bild gepasst. Schließlich kam bei dieser Vernehmung auch noch ans Tageslicht, dass der Zeuge beim Angeln mit lebendem Köderfisch erwischt worden war – und zwar genau von dem Fischereiaufseher, der in diesem Prozess Opfer war und den der Zeuge nun zu belasten versuchte. In der MZ kein Wort von dem Fischfrevel und dem ganzen peinlichen Auftritt.

Ein anderer Zeuge wollte sich nicht mehr erinnern, dass er sich schon einmal wegen einer Straftat verantworten musste. Die Oberstaatsanwältin erinnerte ihn daran. Und wieder ein anderer wollte Catch-and-Release-Bilder von einem großen Waller nur zum Schein in ein soziales Netzwerk gestellt haben und vom Fischereiaufseher drangsaliert worden sein. Auch er verstrickte sich in weitere Widersprüche, bis es ihm zwischenzeitlich sogar die Sprache verschlug.

All diese Herren wären als Knallchargen für das „Königlich-bayerische Amtsgericht“ durchgegangen. Doch die MZ berichtete, als wären als Belastungszeugen gegen das Opfer ausnahmslos ehrenwerte Männer aufgetreten. Kein Wort über ihre mangelhafte Glaubwürdigkeit.

Berichterstattung auf Kosten der Fischereiaufseher

Weil die MZ wesentliche Fakten unerwähnt ließ, entstand ein falsches Bild. Darunter wiederum hatte der Kreisfischereiverein Kelheim zu leiden. In den Fokus nahm die Zeitung den Vereinsvorstand, der nach ihrer einseitigen, auf den Verteidiger ausgerichteten Schilderung einen schikanösen Fischereiaufseher hatte gewähren lassen. Der Reporter schrieb: „An den Fischwassern im Landkreis Kelheim herrscht Krieg – Krieg zwischen vielen Anglern und einigen Funktionären.“

Wie sich am Rande des Prozesses herausstellte, verfolgte der Journalist Dr. Rudolf Neumaier, Leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, den denkwürdigen vierten Verhandlungstag. Bayerns Fischerei & Gewässer bat ihn um eine Einschätzung. „Hier wollten notorische Falschangler, denen zum Teil schon die Erlaubnisscheine entzogen waren, ihr Mütchen an einem Fischereiaufseher kühlen, den ein anderer, unbescholtener Zeuge, ebenfalls Angler, als freundlich und korrekt beschrieb“, sagte Neumaier. Die MZ-Berichterstattung wollte er „lieber nicht“ kommentieren, weil er den Kollegen persönlich kenne und ihm dieser „von dem Verteidiger vorgeschwärmt hat“. Im Nachgang des Prozesses teilte die Staatsanwaltschaft Neumaier auf Nachfrage mit, sie prüfe „die Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen uneidlicher Falschaussage“.

Richter lässt sich nicht blenden

Nach Darstellung der Mittelbayerischen Zeitung wurde dem Fischereiaufseher nur „ein Denkzettel“ verpasst. Ein Axtangriff mit einer lebensbedrohlichen Verletzung als Denkzettel? Glücklicherweise hatten die Richter einen besseren Blick für die Realität. Ihr Urteil spricht für sich.

Christian Bertsch, Rechtsanwalt in Neustadt an der Donau und im Regensburger Prozess Nebenklage-Vertreter, ermuntert die bayerischen Fischereiaufseher. „Lassen Sie sich keine Angst einjagen. Wichtig ist, dass Sie Kontrollen korrekt und mit der gebotenen Höflichkeit angehen.“ Auf jeden Fall können Fischereiaufseher Lehren aus diesem Fall ziehen.

Damit ihre Amtsträger-Rolle deutlich wird, müssen sie dringend ihre Dienstmarke tragen. Am sichersten sind sie stets in Begleitung. Zum anderen zeigt der Fall, wie wichtig es ist, alle Vorfälle mit Konflikten so genau wie möglich zu dokumentieren – für Aufseher selbst wie auch für Vereine. Dann hat man Daten und Fakten zur Hand und kann sie im Ernstfall Richtern vorlegen. Und die fällen letztlich die Urteile.

Autor: Sebastian Hanfland

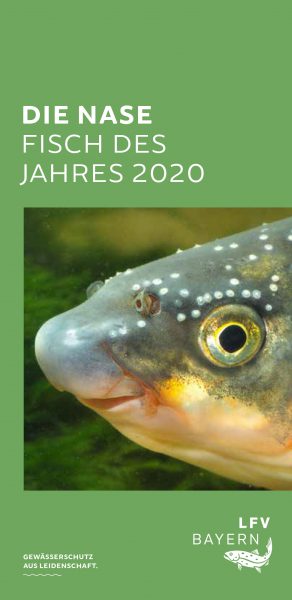

Die Nase ist ein Vertreter der Karpfenfische. Als bodenorientierter Schwarmfisch ernährt sie sich hauptsächlich von pflanzlicher Kost. Mit ihrem scharfkantigen Nasenmaul weidet sie den Algenbewuchs vom Gewässergrund und lagert diesen dabei um. Sie verhindert somit das Überwuchern des Kieslückensystems und sichert gleichzeitig den Lebensraum für viele Kleinstlebewesen und die Kinderstube vieler kieslaichender Fischarten. Nasen haben somit eine wichtige Funktion in unseren Fließgewässern.

Uferrandstreifen: Was ist ein Gewässer?

Heimfall: Walchenseekraftwerk zurück zum Staat

Fischereirechte: Große Ausschreibung

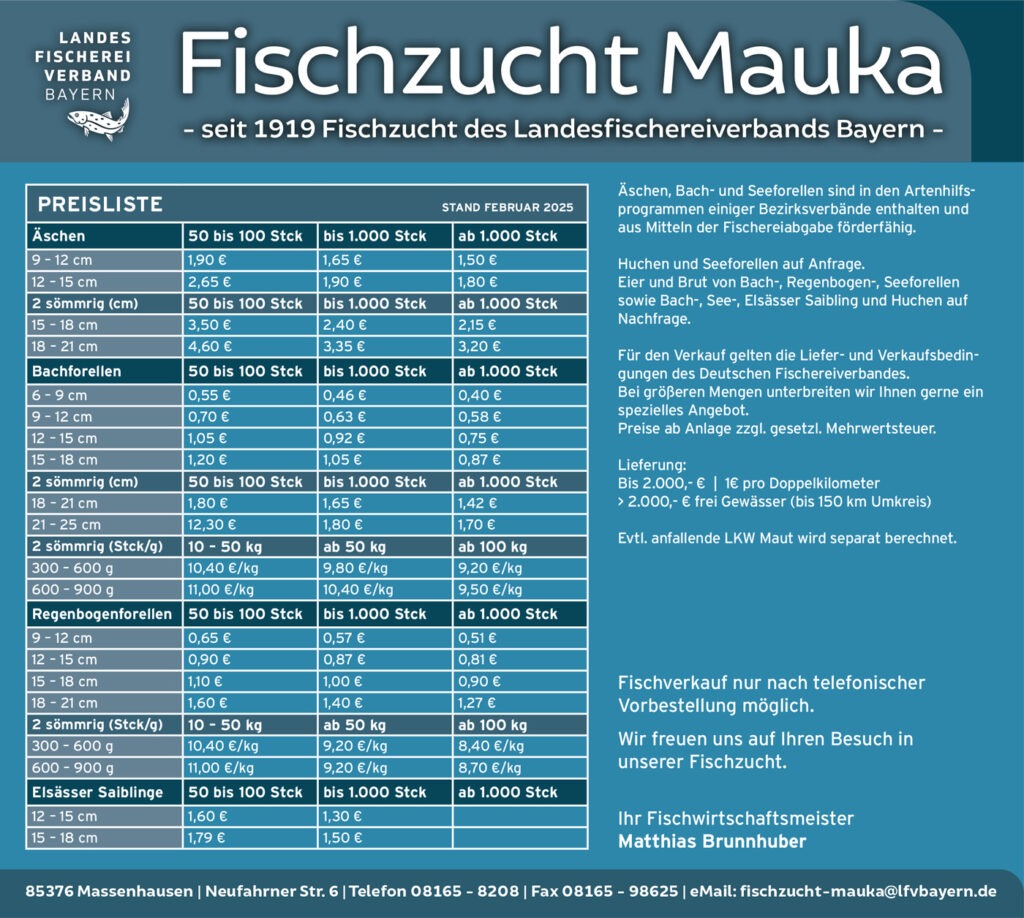

Hier finden Sie die aktuelle Preisliste:

Download als PDF:

2025 konnte durch Zuwendungen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) der Kauf eines Fischwiegeverladebehälters mit Gabelstaplerwaage erfolgen.

– Kurzbeschreibung: Kauf eines Fischwiegeverladebehälters mit Gabelstaplerwaage.

– Ziel des Vorhabens: beschleunigtes, fischschonendes und erleichtertes Umladen der Besatzfische aus den Aufzuchtteichen.

– Finanzierung: Das Vorhaben wird kofinanziert von der Europäischen Union und mitfinanziert durch den Freistaat Bayern aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds 2023 – 2029 (EMFAF)“.

– Ergebnisse: Die Arbeitsabläufe in der LFV Fischzuchtanstalt Mauka bezüglich Abwiegen, Ver-und Umladen der Tiere, können nun deutlich effizienter und einfacher ausgeführt werden.

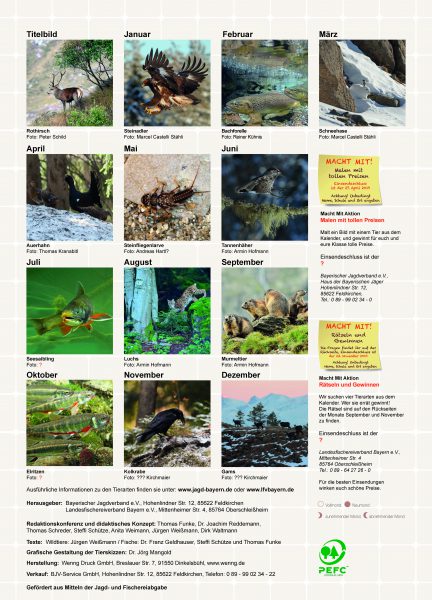

Herausgeber: Bayerischer Jagdverband e.V., Hohenlindner Str. 12, 85622 Feldkirchen

Landesfischereiverband Bayern e.V., Mittenheimer Str. 4, 85764 Oberschleißheim

Redaktionskonferenz und didaktisches Konzept: Thomas Funke, Dr. Joachim Reddemann,

Thomas Schreder, Steffi Schütze, Anita Weimann, Jürgen Weißmann, Dirk Waltmann

Texte: Wildtiere: Jürgen Weißmann / Fische: Dr. Franz Geldhauser, Steffi Schütze und Thomas Funke

Grafische Gestaltung der Tierskizzen: Dr. Jörg Mangold

Herstellung: Wenng Druck GmbH, Breslauer Str. 7, 91550 Dinkelsbühl, www.wenng.de

Verkauf: BJV-Service GmbH, Hohenlindner Str. 12, 85622 Feldkirchen, Telefon: 0 89 – 99 02 34 – 22

Gefördert aus Mitteln der Jagd- und Fischereiabgabe

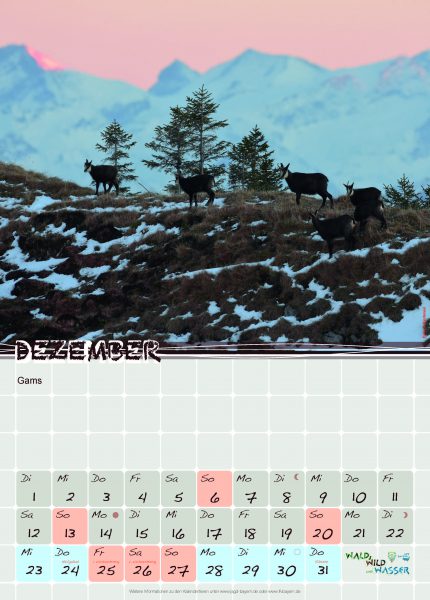

Wie sie in Bayern bezeichnet wird, heißt eigentlich „Gämse“ und ist überwiegend ein Bewohner des Hochgebirges. Hier sind die „Grasmatten“ über der Krummholzzone sowie die lichten, mit Felsen durchsetzten Partien im Bereich der Baumgrenze ihr natürlicher Lebensraum. Wetter und aktuelles Nahrungsangebot beeinflussen den jeweiligen Aufenthaltsort mit. Gämsen sind gesellige, tagaktive Tiere und bilden Rudel unterschiedlicher Größe. Beide Geschlechter tragen Hörner, die jährlich ein Stück wachsen. Die Krucken der Böcke sind am Ende stärker gebogen als die der Geißen. Der Gamsbart, den manche Männer als Hutschmuck tragen, wird aus besonders langen Rückenhaaren des Winterfells von mehrjährigen Böcken gebunden.

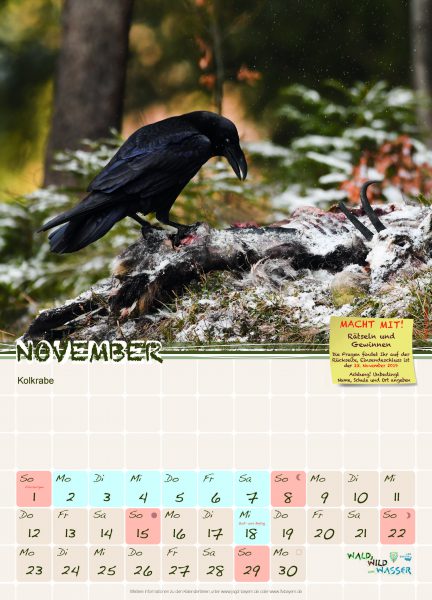

Zählt sehr zur Recht zu den intelligentesten Vögeln, sogar zu den intelligentesten Tieren der Welt. Sie besitzen eine enorme Fähigkeit sich anzupassen und richten ihr Verhalten stark nach Erfahrungen, die sie gemacht haben. Von Menschen aufgezogene Tiere entwickeln ein Verhalten, das zunächst verblüfft, bald aber den „Ersatzeltern“ auch lästig werden kann. Kolkraben sind deutlich größer als die weitverbreitete Rabenkrähe. Als sicheres Erkennungsmerkmal während des Fluges fällt der keilförmige Schwanz auf. Die Brutpaare halten sowohl zum Partner als auch zum Brutterritorium jahrelange Treue. Von Februar bis Juni werden vier bis sechs Eier zumeist vom Weibchen bebrütet. Jungraben bilden in der Nachbrutzeit Junggesellenschwärme.

ist ein sechs bis acht Zentimeter großer Kleinfisch aus der Familie der Karpfenfische. Als lebhafter Schwarmfisch besiedelt sie mittelgroße, kalte und sauerstoffreiche Fließgewässer, aber auch saubere Seen. Sie kommt bis in Höhenlagen von 2.500 m vor. Da die Elritze sehr empfindlich auf Gewässerverunreinigung reagiert, wird sie gerne zur Überwachung der Trinkwasserqualität eingesetzt. Die Verbauung der Flüsse macht ihr zu schaffen, weshalb sie stark gefährdet ist. Ihre Nahrung besteht aus Insektenlarven, Kleinkrebsen, Algen und Anflugnahrung. Sie selbst ist ein Beutetier der Bachforelle. In der Laichzeit von April bis Juni, ist die Unterseite des Männchens rot gefärbt und beide Geschlechter zeigen auf der Haut einen weißen, körnigen Ausschlag, den sogenannten Laichausschlag. Die Eier werden im Flachwasser an Steinen abgelegt wo sie anhaften.

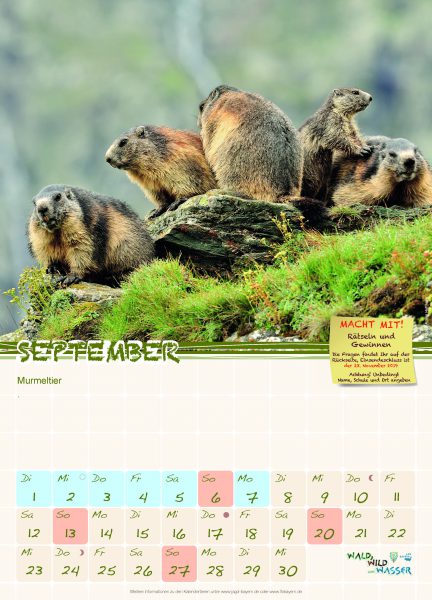

gehört zu den Nagetieren und ist ein geselliger Bewohner von Hochalmen und Hochtälern der Alpen. Voraussetzung ist ein Boden, der das Graben von Erdbauen zulässt. Kleine Fluchtröhren, umfangreichere Sommerbaue und tiefe Winterbaue im unteren Hangbereich werden angelegt. Die zwei bis sechs jungen werden im Mai/Juni blind, taub und zahnlos als typische „Nesthocker“ geboren und sechs Wochen lang von der Mutter im Bau gesäugt. Bis in den Spätherbst hinein müssen sich alle Murmeltiere der Kolonie einen ausreichenden Fettvorrat angefressen haben, der es ihnen ermöglicht, den langen Winter im Bau zu verschlafen.

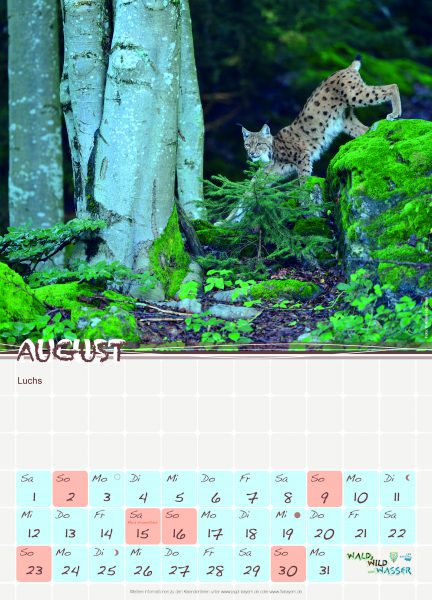

Ist die größte bei uns vorkommende Katzenart. Körpergewichte bis 30 Kilogramm sind möglich. Als dämmerungs- und nachtaktiven Bewohner großer, tiefer Wälder werden wir ihn draußen selten zu sehen bekommen. Er ist Einzelgänger und lebt hauptsächlich von Rehen, aber auch von kleineren Säugetieren, denen er auflauert. Er reißt seine Beute im Sprung zu Boden, um sie dann zu töten. Auch bodenbrütende Vögel verschmäht er nicht. Von einem gerissenen Reh ernährt sich ein erwachsener Luchs etwa eine Woche lang. Beute wird nach dem Fressen abgedeckt und in den folgenden Tagen wieder aufgesucht – vorausgesetzt er wird dort nicht gestört. Jeder Luchs hat ein eigenes Fleckenmuster auf dem Fell.

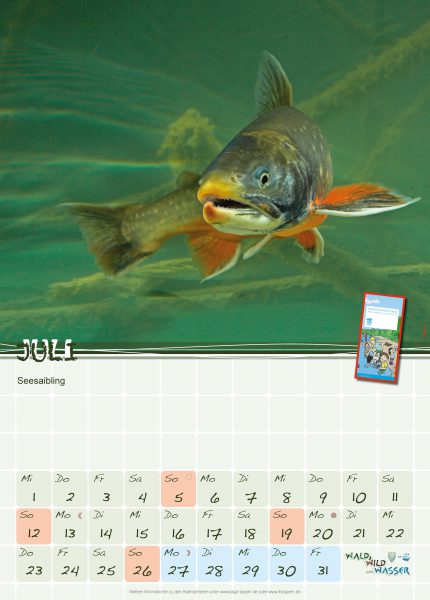

bewohnt tiefe, kalte und sauerstoffreiche Gebirgsseen. Wie diese Alpenseen ist er selbst ein Relikt der letzten Eiszeit. Im Laufe der Zeit haben sich lokal angepasste Formen entwickelt. Sie unterscheiden sich zum Teil deutlich in Aussehen, Wachstum, Lebensweise und Ernährung. Eine Besonderheit ist im Königssee der sogenannte „Schwarzreiter“ – eine kleinwüchsige Form des Seesaiblings. Er wird nur knapp 100 g schwer und kaum größer als 20 Zentimeter. Man findet ihn in großen Tiefen von 35 bis 100 m. Er hat sich an die kargen Lebensbedingungen im See angepasst. Er ernährt sich von tierischem Plankton und nicht wie seine viel größeren Artgenossen räuberisch von Fischen. So bietet ihm seine Kleinwüchsigkeit bei dem geringen Nahrungsangebot Vorteile. Wie alle Seesaiblinge sind auch sie an den weiß gesäumten Vorderrändern der paarigen Flossen und der Afterflosse zu erkennen.

Ist ein Bewohner des Gebirges, gehört zu den Rabenvögeln und ist somit ein Verwandter des Kolkraben (siehe Kalenderblatt November). In der Größe entspricht er ziemlich genau dem häufig vorkommenden Eichelhäher. Er ist zur Brutzeit sehr scheu und kaum sichtbar. Nester findet man fast nur in Nadelbäumen, die Gelege mit etwa vier Eiern werden allein vom Weibchen drei Wochen lang bebrütet. Das Männchen trägt in dieser Zeit Nahrung zu. Die Verpaarung dauert lebenslang. Nach vier Wochen sind die Jungvögel flügge. Er ist Allesfresser und nimmt was er in passender Größe bekommt mit Vorliebe sogenannte Zirbelnüsse, Eicheln, Beeren, Insekten, Würmer, kleine Wirbeltiere, Vogelbrut usw. Wie der Eichelhäher vergräbt er seinen Futtervorrat für den Winter im Boden.

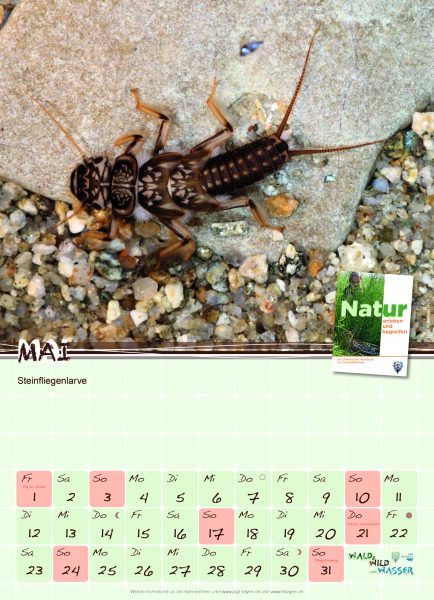

zeigt eine ausgeprägte Vorliebe für kalte, sauerstoffreiche und strömende Gewässer. Durch ihren abgeflachten Körper ist sie gut an die Strömung angepasst. Die Larve lebt auf Steinen, Kies oder Totholz. Die kleineren Arten ernähren sich von Algen und Pflanzen. Größere Arten sind Räuber und fressen Insektenlarven. Für Fische ist die Steinfliegenlarve wiederum ein wichtiges Beutetier. Nach etwa drei Jahren ist die Zeit gekommen sich zu verwandeln. Von Mai bis August krabbelt die nun drei bis fünf Zentimeter große Larve aus dem Wasser auf Uferpflanzen. Dort schlüpft aus der Puppe die Fliege. Deren einzige Aufgabe ist die Fortpflanzung und Ausbreitung. Steinfliegen können so auf zwei Wege ein neues Gebiet besiedeln: Als Fliege über den Luftweg und durch Verdriftung der Larven im Wasser. Findet man Steinfliegenlarven in einem Gewässer, zeigt uns dies eine sehr gute Wasserqualität an.