Artenschutz: Neuausrichtung des Artenhilfsprogramms

Interview: Wie effektiv ist fischschonende Wasserkraft

Angelfischerei: Neue Räuchermethoden vorgestellt

Artenschutz: Neuausrichtung des Artenhilfsprogramms

Interview: Wie effektiv ist fischschonende Wasserkraft

Angelfischerei: Neue Räuchermethoden vorgestellt

Wer in Bayern angeln will, braucht einen Fischereischein. Den bekommt, wer an einem Vorbereitungskurs teilnimmt und die anschließende Fischerprüfung besteht. Mit „Praxisangeln“ soll in den Vorbereitungslehrgängen nun die Praxis gestärkt werden.

Das „Praxisangeln“ ist nur im Rahmen eines Vorbereitungslehrgangs zur Fischerprüfung zulässig. Das Angebot ist freiwillig und (bisher) nicht im Ausbildungsplan für die Staatliche Fischerprüfung in Bayern festgeschrieben.

Lehrgangsteilnehmer dürfen im Rahmen des „Praxisangelns“ eine Montage erstellen, auswerfen, den Anhieb setzen und drillen sowie Fische keschern.

Anleitung muss gewährleistet sein

Entscheidend ist, dass die Lehrgangsteilnehmer unter ständiger fachkundiger Aufsicht stehen. Das „Praxisangeln“ darf nur im Beisein und unter Aufsicht einer volljährigen Person stattfinden, die einen gültigen Fischereischein besitzt. Die Aufsicht steht ein für die Beachtung sämtlicher einschlägiger Regelungen. Diese Person muss stets bereit sein, unmittelbar einzugreifen, so dass sie die Fangtätigkeit ständig „in der Hand“ behält.

Die Lehrgangsteilnehmer dürfen keine eigene Angel verwenden, sondern nur am Fischfang des Fischereiausübenden beteiligt werden. Wie in der Ausführungsverordnung zum Bayerischen Fischereigesetz vorgesehen, darf die aufsichtführende Person höchstens zwei Handangeln verwenden (§ 15 Abs. 1 Nr. 6 AVBayFiG).

Je nach Gruppengröße ist es unter Umständen erforderlich, dass mehrere volljährige Inhaber eines gültigen Fischereischeins die Aufsicht führen. Die sachkundige Begleitung und Beaufsichtigung der Lehrgangsteilnehmer müssen zu jeder Zeit gewährleistet werden.

Unabdingbarer Tierschutz

Insbesondere ist den Anforderungen des Tierschutzes Rechnung zu tragen. Lehrgangsteilnehmer dürfen daher nur dann einen lebenden Fisch abködern, betäuben und Töten, wenn das „Praxisangeln“ ausdrücklich mit der praktischen Übung zum tierschutz-gerechten Betäuben, Töten und Schlachten von Fischen kombiniert wird. Diese Übung ist im Ausbildungsplan für Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Staatliche Fischerprüfung in Bayern vorgesehen. Die Kursleiter müssen dabei sicherstellen, dass jeder Lehrgangsteilnehmer die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zum Töten der Fische erwirbt.

Mit dem Anwachsen der bayerischen Fischotterbestände steigen auch die Konflikte – insbesondere in der Fischerei. Fischotter richten nicht nur Schäden in Teichwirtschaften an, sondern können auch freie Gewässer beeinträchtigen. Um eine nachhaltige Bewirtschaftung der Teiche weiterhin zu ermöglichen, sucht die Politik nach Wegen, die Schäden in der Teichwirtschaft zu minimieren und auszugleichen. Wir haben als Hintergrundinformation für die Bewertung der Konfliktbereiche die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Fischotter in Bayern zusammengetragen.

Wie viele Fischotter gibt es in Bayern?

Für ganz Bayern liegt keine flächendeckende Zahl vor, doch für einzelne Gebiete wurden Bestandszahlen erhoben. Eine genetische Studie aus Niederbayern erfasste 117 Tiere in einem kleinen Gebiet nördlich der Donau (2010/2011). Untersuchungen der Landesanstalt für Landwirtschaft erfassten 32 Individuen in vier kleineren Teichgebieten in der Oberpfalz (2019).

Durch Untersuchungen des LFV Bayern an vier Fließgewässern in Bayern konnten 37 Individuen über ein Jahr (2018/2019) genetisch erfasst werden.

Die Anzahl der Fischottertotfunde in Bayern weist eine steigende Tendenz auf. In den letzten drei Jahren wurden bayernweit laut Landwirtschaftsministerium mehr als 140 tote Fischotter gefunden.

Wie verlässlich sind die Zahlen und wie werden sie erhoben?

Daten aus genetischen Analysen sind grundsätzlich verlässlich. Dabei werden Proben von Fischotterlosung untersucht und einzelnen Individuen zugeordnet. Das ermöglicht eine lokale Bestandseinschätzung. Diese auch vom LFV Bayern genutzte Methodik ist sehr kostenintensiv und fand daher bislang keine flächendeckende Anwendung.

Aufgrund der saisonalen Bewirtschaftung schwankt in den Teichgebieten die Fischpopulation im Jahresverlauf stark. Der Fischotter passt seinen Aktionsraum an die Nahrungsverfügbarkeit an: Je nach Saison gibt es unterschiedlich viele Fischotter in den bewirtschafteten Teichgebieten. Das erklärt Abweichungen zwischen im Sommer von Teichwirten beobachteten, via Wildkamera oder anhand von Fraßspuren festgestellten Fischottern und der im Winter durch genetische Studien ermittelten Anzahl.

Ist der gute Erhaltungszustand des Otters in Deutschland bzw. Bayern bereits erreicht?

Laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt wurde in Bayern der günstige Erhaltungszustand bereits 2013 erreicht (Bayerischer FFH- Bericht 2013). Für das gesamte Bundesgebiet ist der Erhaltungszustand dagegen ungünstig bis unzureichend. So steht es im Nationalen FFH Bericht 2019 des Bundesamts für Umwelt.

Leben Fischotter alleine oder im Verbund?

Fischotter sind revierbildende Einzelgänger, Fähen (Weibchen) leben mit den Jungtieren im Familienverbund.

Fischotter lebten vor der Entwicklung der Teichwirtschaft problemlos an Flüssen und Seen, warum geht das heute nicht mehr?

Schon historische Aufzeichnungen belegen oft schwere Schäden in der Teichwirtschaft. Deshalb wurde der Otter bis zur Ausrottung gejagt. Inzwischen erholt sich der unter Schutz gestellte Fischotterbestand, wodurch die Konflikte wieder zunehmen. Damit weder die Teichwirtschaft noch der Fischotter verschwinden, brauchen wir dringend ein funktionierendes Ausgleichssystem aus Prävention und Entnahme. Jedes Wildtier, auch der Fischotter, hat seine Daseinsberechtigung. In unserer Kulturlandschaft müssen jedoch Managementmaßnahmen möglich sein, um auch der Fischerei eine Existenz zu sichern.

Normalerweise regeln sich Wildtierbestände im Rahmen der Räuber-Beute-Beziehung. Das müsste doch beim Fischotter auch funktionieren?

Bewirtschaftete Teiche bieten dem Fischotter ein übernatürlich hohes Nahrungsangebot – analog zu Landwirtschaft und Schwarzwild. Das führt zu einer überproportionalen Entwicklung der Fischotter. Wenn die Teiche zur Abfischung ausgelassen werden, gehen die Fischotter in die freien Gewässer. Wie sich der Fraßdruck dort auswirkt, untersucht der Landesfischereiverband gerade.

Wieviel Fisch frisst ein Fischotter?

Ein Fischotter frisst täglich etwa 15 Prozent seines Körpergewichts, was circa 1-1,5 kg Fisch entspricht. Säugende Weibchen fressen mitunter auch mehr. Ein Individuum benötigt im Jahr mindestens 400-500 kg Nahrung, die zu etwa 95 Prozent aus Fisch besteht. Die restlichen Anteile im Nahrungsspektrum bestehen überwiegend aus Amphibien und Krebsen, aber auch Jungvögel und Muscheln.

Aufgrund ihres komplexen Stoffwechsels können Fischotter die tägliche Futtermenge nicht mit einer einzigen Mahlzeit aufnehmen, sondern in mehreren 300-400 g-Happen, verteilt über den Tag. Der Fischotter kann also einen großen Fisch nicht auf einmal fressen, sondern nur Teile seines Fangs. Für die nächste Mahlzeit wird ein neuer Fisch gefangen. Das erhöht den wirtschaftlichen Schaden deutlich.

Nicht einberechnet dabei sind die Fischmengen, die dem Otter durch Nahrungsdiebe wie Fuchs, Marder, Krähe und Co. Abspenstig gemacht werden, und die der Otter durch den Fang zusätzlicher Fische ausgleichen muss.

Verursachen Fischotter Schäden in freien Gewässern?

In freien Gewässern kann der Fraßdruck durch Fischotter Auswirkungen auf die dort lebenden Tierarten haben. Inwieweit sie die Fischfauna beeinträchtigen ist bisher noch nicht eindeutig nachgewiesen, wird aber derzeit vom Landesfischereiverband Bayern untersucht. Eine österreichische Studie (ezb) von 2020 untersuchte Flossenverletzungen von ausgewachsenen Huchen. Etwa die Hälfte der untersuchten Verletzungen sind höchstwahrscheinlich auf den Fischotter zurückzuführen. Diese Erkenntnis führt zu einem Zielkonflikt, denn der Schutz des Fischotters geht damit zu Lasten einer ebenfalls stark gefährdeten und geschützten Tierart.

Welche Schäden verursachen Fischotter in Teichen?

Es entstehen Fraßschäden (primäre Schäden) in den unterschiedlichsten Formen der Aquakultur. Betroffen sind Fische aller Altersklassen und Arten. Im Gegensatz zu den freien Gewässern, können Fische im Teich dem Otter nur bedingt entkommen. Durch Erschöpfung oder Stress bei der Flucht vor den einfallenden Prädatoren entstehen sekundäre Schäden bei den Fischen: Sie fressen dann weniger und sind anfälliger für Krankheiten, was wiederum zu Verlusten führt.

Wie hoch sind die Schäden in der Teichwirtschaft?

2019 wurden in Bayern 137 Schadensanträge mit einer Gesamtsumme von knapp 1,1 Millionen Euro gestellt. Ausgezahlt werden konnten nur knapp 750.000 Euro.

Welche Schäden stellen das größte Problem dar?

Schäden am Laichfischbestand haben eine fatale Auswirkung, denn Laichfische sind das Stammkapital einer Teichwirtschaft und das Ergebnis jahrelanger Zucht. Mit ihnen produzieren Teichwirte eigenen Fischnachwuchs oder Satzfische für die Weitervermarktung. Sie können bei Verlust in der Regel nicht durch Nachkauf ersetzt werden. Vielmehr müssen sie über mehrere Jahre selbst herangezogen oder auf andere Weise beschafft werden (z.B. Laichfischfang).

Wie ist die „Wertigkeit“ von Laichfischen einzuschätzen?

Der Wert eines einzelnen Laichfisches ist schwer ermittelbar. Bei in der Fischzucht gängigen Forellen ist der Wert in etwa mit dem 7-10-fachen eines Speisefisches anzusetzen. Bei Sonderarten wie Huchen, Stör oder Seeforelle, deren Aufzucht meist dem Artenschutz dient, ist der Wert quasi unbezahlbar.

Stellt ausschließlich der Fraß ein Problem dar?

Nein, vor allem im Winter weisen die Fische einen reduzierten Stoffwechsel auf und sind damit sehr stressanfällig. Scheucheffekte durch die Flucht vor jagenden Fischottern strapazieren die Tiere in der Winterung (bspw. Laichkarpfen) massiv. Durch die Beunruhigung können aufgrund des eintretenden Energiemangels schwere Folgeschäden auftreten (sekundäre Fischverluste). Zudem werden verletzte Speisefische durch Otterschäden (tiefe Bissverletzungen usw.) vermarktungsunfähig.

Gibt es ein Fischottermanagement?

Seit 2016 wird in Bayern ein Fischottermanagementplan umgesetzt. Dieser umfasst in der bisherigen Fassung drei Säulen (Beratung, Prävention und Entschädigung). Auf Beschluss des Landtags soll die Entnahme von Fischottern im Bereich der Teichwirtschaft als 4. Säule im Fischottermanagementplan etabliert werden.

Warum zäunt man die Teiche nicht einfach ab?

Die Wirksamkeit von Zäunen hängt sehr stark von der Konstruktion. Man unterscheidet hauptsächlich zwischen Fest- und Elektrozaun. Bei großen Teichen ist der Bau von Zäunen meist nicht wirtschaftlich und häufig aus naturschutzfachlichen Gründen nicht genehmigungsfähig. Zudem verhindern oft Hochwasserschutz, Topographie oder Eigentumsverhältnisse den Zaunbau. Großflächige Einzäunungen würden andere Tiere (vor allem Vögel und Amphibien) stark beeinträchtigen. Nicht zuletzt bringen Zäune eine starke Einschränkung bei der Bewirtschaftung der Teiche mit sich.

Was kostet der Zaunbau?

Die Kosten für den Zaunbau sind enorm und sind trotz bestehender Fördermöglichkeiten (max. 50% Zaunbauförderung) gerade an größeren Teichen betriebswirtschaftlich nicht umsetzbar. Fest verbaute Abwehrzäune kosten im Durchschnitt 75 Euro pro laufendem Meter. Teiche mit einem Hektar Größe haben etwa 400 Meter Uferlänge. Die Umzäunung eines 1-Hektar-Teichs kostet somit im Schnitt 30.000 Euro. In Bayern gibt es etwa 50.000 Teiche mit einer Durchschnittsgröße von 0,5 – 1 ha. Knapp 20.000 Hektar Teiche werden bewirtschaftet. Somit würden bei einer Umzäunung all dieser Teiche Kosten in Höhe von mindestens 500 Millionen Euro entstehen.

Teichwirte bekommen Entschädigung für Fischotterschäden. Das sollte die wirtschaftlichen Probleme doch lösen?

Teichwirte können Entschädigungszahlungen nur unter bestimmten Kriterien beantragen (z.B. Mindestteichfläche von 0,5 Hektar). Die Entschädigungsquote beträgt zudem nur 60 bis max. 80 % der realen Schadenssumme. Auch Präventionsmaßnahmen werden nur anteilig gefördert und der Mehraufwand beispielsweise für das Ausmähen der Zäune nicht. Eine wirtschaftliche und zukunftsfähige Produktion nachhaltiger, regionaler Produkte ist so auf Dauer kaum möglich – betroffen sind in Bayern überwiegend Familienbetriebe mit langer Tradition.

Warum gibt es das Pilotprojekt zum Abschuss von Fischottern?

Das Projekt basiert auf einem Beschluss des bayerischen Landtags von 2018. Die Abgeordneten wollen die Frage geklärt wissen, ob die Entnahme einzelner Tiere zu geringeren Schäden in den betroffenen Teichgebieten führt. Kommt die Untersuchung zu einem positiven Ergebnis, soll die Entnahme als 4. Säule des Fischottermanagements festgeschrieben werden.

Der Landtag beauftragte die Regierung der Oberpfalz gemeinsam mit der Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen des Projekts mit der fachlichen Begleitung des Entnahmeprozesses, dem Monitoring und der Evaluierung, der Unterstützung des Genehmigungsverfahrens sowie der Implementierung der Fischotterentnahme als 4. Säule in den Managementplan.

Wie viele Fischotter sollen im Rahmen des Pilotprojekts entnommen werden?

In drei Landkreisen in der Oberpfalz sollen maximal sechs männliche Individuen bis Ende 2020 entnommen werden. Diese Zahl ist sehr gering, betrachtet man die 31 im Jahr 2018 im Straßenverkehr getöteten Otter in der Oberpfalz.

Gibt es ein begleitendes Monitoring?

Die Landesanstalt für Landwirtschaft plant ein begleitendes Monitoring zur Otterentnahme. Da eine Klage die Entnahme momentan blockiert, wird das für das bayerische Fischottermanagement wichtige Monitoring derzeit nicht durchgeführt.

Ist Bayern Vorreiter oder gibt es in anderen Ländern bereits Entnahmeregelungen?

In Österreich werden in einigen Bundesländern seit 2017 Fischotter entnommen. In Deutschland gibt es bislang keine Fischotterentnahmen.

Laden Sie sich die FAQ Fischotter herunter

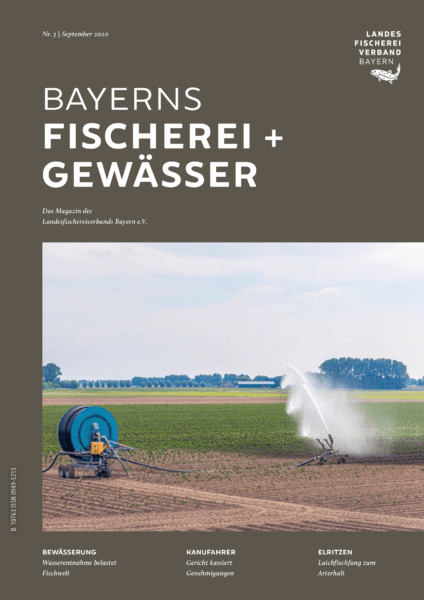

Bewässerung: Wasserentnahme belastet Fischwelt

Kanufahrer: Gericht kassiert Genehmigungen

Elritzen: Laichfischfang zum Arterhalt

Frisch gefangener Fisch ist der pure Genuß! Damit die Zubereitung der Fänge auch gelingt, kommt vom Landesfischereiverband Bayern eine neue umfassende Sammlung von Fischrezepten. Schritt für Schritt zeigen wir Ihnen, wie Fisch küchenfertigt gemacht wird und erklären die wichtigsten Garmethoden, nach Fischarten sortiert finden Sie Fisch- und Soßenrezepten. Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit!

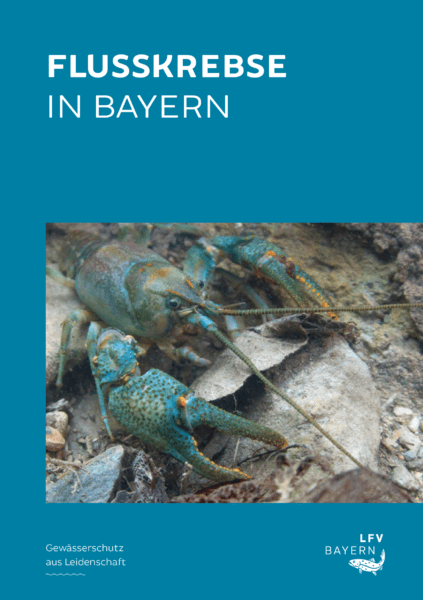

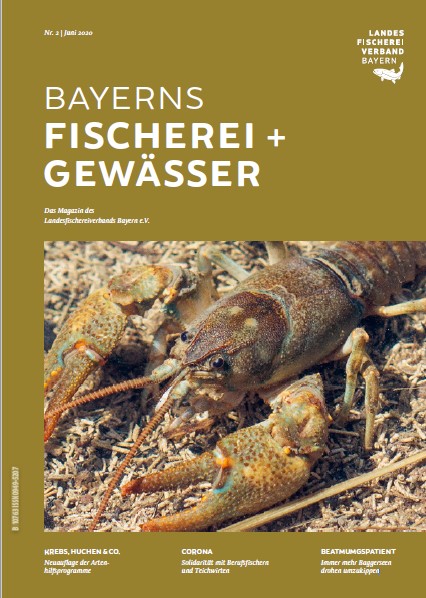

Flusskrebse lebten schon vor gut 200 Millionen Jahren. Dabei besiedelten sie Flüsse und Seen in heute nicht mehr vorstellbarer Zahl. Erst Ende des 19. Jahrhunderts setzte der Zusammenbruch der heimischen Bestände ein: Aus Nordamerika eingeführte Flusskrebse brachten die tödliche Krebspest in unsere Flüsse. Innerhalb weniger Jahrzehnte erloschen fast alle Populationen Europas und die Flusskrebse schienen so gut wie ausgestorben.

Heute begegnet man in Bächen, Teichen und Seen überwiegend den „Amerikanern“ und nicht mehr dem in Bayern heimischen Edelkrebs und Steinkrebs. Wer sind die Flusskrebse, was leisten sie im Gewässer, wodurch sind sie bedroht und wie können wir ihre Bestände fördern und schützen?

Öffentlichkeitsarbeit will eine positive Einstellung zur Fischerei, zum Gewässerschutz oder zur Vereinsarbeit erreichen. PR ist heute besonders wichtig, denn Fischereivereine stehen mit anderen Freizeit- und Umweltschutzorganisationen im Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Dieser Flyer ist eine Anleitung für erfolgreiche Arbeit im Verein.

Seit dem 22. Juni ist die 6. Infektionsschutzverordnung in Bayern in Kraft. Damit sind nun wieder Vereinsveranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt. Darunter fallen explizit auch Vereinssitzungen. Dabei muss der Veranstalter allerdings ein Schutz- und Hygienekonzept erarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen. Darin müssen Maßnahmen wie die Einhaltung des Sicherheitsabstands von 1,5 Metern berücksichtigt werden, genauso wie Möglichkeiten zur Desinfektion von Händen und Oberflächen sowie ausreichende Belüftung von Räumen. Das bedeutet, dass nicht alle Räumlichkeiten für so große Veranstaltungen geeignet sind. Ebenso müssen Listen der Teilnehmer geführt werden, um im Fall einer Infektion nachverfolgen zu können, wer alles dabei war.

Nun sind auch Gemeinschafts- und Königsfischen wieder erlaubt. Hierbei gilt selbstverständlich ebenfalls, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird und ein Hygienekonzept vorliegt.

(Gemarkung: Frammersbach, Gemarkung Partenstein);

Lohr und Nebenbäche Gesamtlänge: ca. 15,0 km

Krebs, Huchen & Co: Neuauflage der Artenhilfsprogramme

Corona: Solidarität mit Berufsfischern und Teichwirten

Beamtmungspatient: Immer mehr Baggerseen drohen umzukippen

Informationen rund um den LFV Bayern und die Bayerische Fischerjugend: Leistungen, Aktivitäten und Engagement

So kommen Sie zum Fischereischein in Bayern: Vorbereitungskurs, Prüfung , Fischereiabgabe

Bei der Regenbogenforelle scheiden sich die Geister. Die einen betrachten die vor mehr als 100 Jahren eingebürgerte Art mittlerweile als heimisch, andere bezeichnen sie mit Blick auf die Neuerungen im Bundesnaturschutzgesetz als „Neozoen“, eine gebietsfremde Art also.

Um die häufig emotional geführte Diskussion zu diesem Thema zu versachlichen, hat der LFV Bayern einen Artikel in der renommierten Fachzeitschrift „Wasserwirtschaft“ veröffentlicht. Das Journal eignet sich für dieses Thema besonders, denn der Leserkreis rekrutiert sich aus vielen Disziplinen: Behörden, Verbände und Sachverständige aus den Bereichen Wasserwirtschaft und Naturschutz. Also all diejenigen, die in der täglichen Arbeit mit Themen wie der Regenbogenforelle befasst sind und dazu entsprechende Informationen benötigen.

Überzeugende Expertise

Der Autor Dr. Sebastian Hanfland, Geschäftsführer beim LFV Bayern, greift dabei auf den jahrzehntelangen Erfahrungsschatz des Verbandes zurück. Dank enger Zusammenarbeit bezieht er auch das Wissen und Daten wichtiger Fachstellen aus Bayern ein, insbesondere des Instituts für Fischerei sowie den Fachberatungen für Fischerei.

Neben den historischen Gründen für die Einführung der Regenbogenforelle, die aufgrund des damaligen Zeitgeists kaum Artenschutzaspekte enthielten, wird verständlich gemacht, warum diese Art auch heute noch in Gewässer besetzt wird.

War vor 100 Jahren noch die fischereiliche Abwechslung Ansporn, ist es heute ein ganzer Strauß von hauptsächlich lebensraumrelevanten Ursachen, die einem Besatz mit Regenbogenforellen Vorschub leisten.

Fischrückgang durch den Menschen

Aufgrund menschlicher Veränderungen im und am Gewässer ist der Bestand vieler heimischer Fischarten stark eingebrochen. Der freie Platz, den diese Arten bedauerlicherweise hinterlassen haben, lässt sich in Anbetracht latenter Störeinwirkungen auf den Fischlebensraum oftmals nur noch mit der „Regenbognerin“ besetzen. Auch die hohe Anzahl von Prädatoren, wie Kormoran oder neuerdings Fischotter, zwingt Fischer vielerorts notgedrungen auf die Regenbogenforelle zurückzugreifen.

Der Vorwurf, die Regenbogenforelle würde selbst als Störfaktor für heimische Fischarten wirken, weil sie durch Konkurrenz und Fraßdruck selbst zu deren Dezimierung beitrage, wird im Fachartikel gut aufbereitet und in wichtigen Punkten widerlegt. Langjährige Aufzeichnungen von Elektrobefischungen in Gewässern mit Regenbogenforellenbesatz belegen eine verhältnismäßig niedrige Anzahl und Biomasse, verglichen zu den natürlicherweise noch vorhandenen Fischarten.

Auf die Bewirtschaftung kommt es an

Einen großen Wert misst der Autor der fischereilichen Bewirtschaftung bei. Auch wenn die Regenbogenforelle als Substitut für fast verschwundene Arten wie die Äsche geeignet ist, kann man sie keinesfalls völlig planlos in jeder erdenklichen Menge oder Größe in jedem Gewässer besetzen.

So ist ein Besatz nur dann sinnvoll und vertretbar, wenn im Gewässer vorhandene Nahrungsressourcen und Standplätze von den natürlich vorkommenden Arten nicht ausgenutzt werden. Selbiges gilt auch, wenn erhebliche Gewässerdefizite (z.B. Kanalisierung, Strukturmangel usw.), die eine Erholung der natürlichen Fischfauna behindern, auf absehbare Zeit nicht behoben werden können.

Der Fachartikel erschien im Magazin „Wasserwirtschaft“ (Ausgabe 2-3/2020) beim Verlag Springer-Profssional