BLEI IN ANGELKÖDERN: Es gibt reichlich gute Alternativen

ARTENSCHUTZ: Ausblick zum Ende des Hotspot-Projekts Seeforelle

BERUF: Regierung stellt Teichbauberater ein

BLEI IN ANGELKÖDERN: Es gibt reichlich gute Alternativen

ARTENSCHUTZ: Ausblick zum Ende des Hotspot-Projekts Seeforelle

BERUF: Regierung stellt Teichbauberater ein

Funktion, Veränderungen und Maßnahmen in der fischereilichen Bewirtschaftung

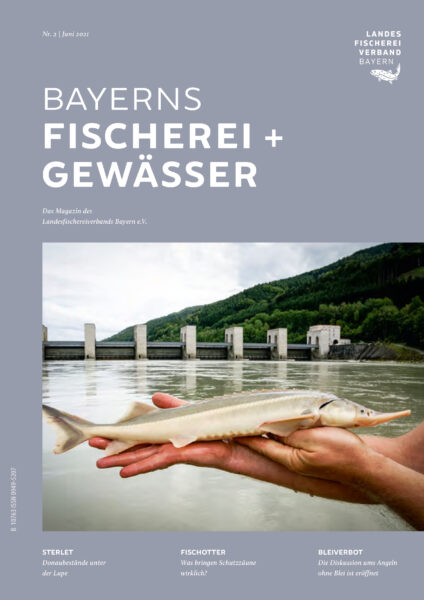

STERLET: Donaubestände unter der Lupe

FISCHOTTER: Was bringen Schutzzäune wirklich?

BLEIVERBOT: Die Diskussion ums Angeln ohne Blei ist eröffnet

Im Zuge des Projektes 220 „Datenbank Fang & Besatz“ sollen vor und während der Testphase II, welche von Mai bis Juni 2021 angesetzt ist, noch einige technische Anpassungen an der Plattform vorgenommen werden. Hierfür sucht der LFV geeignete Projektpartner.

Nähere Angaben zu Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen finden Sie in beigefügtem Leistungsverzeichnis:

Leistungsverzeichnis Ausschreibung Datenbank Fang & Besatz Testphase II

Sollten Sie Interesse an der Durchführung des Auftrags haben, bitten wir Sie um ein schriftliches

Kosten-Angebot bis zum 06.05.2021, vorzugsweise per E-Mail an poststelle@lfvbayern.de mit dem

Betreff „Bewerbung PJ 220 Datenbank Fang und Besatz; Testphase II“ oder postalisch an

Landesfischereiverband Bayern e.V.

z.Hd. Florian Prestl

Mittenheimer Str. 4

85764 Oberschleißheim

Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen zur Durchführung des Auftrages haben, können Sie sich

gerne jederzeit an mich wenden.

Durch die zunehmende Entwicklung der Fischotterbestände in den letzten Jahren mehren sich die Konflikte zwischen der fischfressenden Wildtierart und den fischereiwirtschaftlichen Interessen der Menschen. Es sind jedoch nicht nur die fischereiwirtschaftlichen Interessen die eine fundierte Datengrundlage zum Fischotter notwendig machen. Auch aus naturschutzfachlicher Sicht, stellt sich die Frage, ob es zu Zielartenkonflikten kommen kann. Durch sein opportunistisches Jagdverhalten stehen zahlreiche Tierarten u.a. auch geschützte Arten im Sinne des BNatSchG auf dem Speiseplan des Fischotters. Einige bedrohte Fischarten konzentrieren sich je nach Lebenszyklus oder Jahreszeit an künstlichen Engstellen (z.B. Fischaufstiegsanlagen) oder stauen sich an Wanderbarrieren (z.B. Wehre), so dass diese dort für den Otter und andere Prädatoren auf dem „Präsentierteller“ liegen.

Da der Bestand bedrohter Fischarten mangels Gewässervernetzung, meist in Kombination mit einer entsprechenden Strukturarmmut, räumlich isoliert und individuenmäßig ohnehin stark reduziert ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Fischkonzentrationen an solchen „Bottlenecks“ in Kombination mit sehr günstigen Jagdbedingungen für den Otter einen Einfluss auf die Stabilität der Fischpopulation haben.

Ziel des Auftrags

Das systematische Sammeln und die genetische Analyse von Fischotterlosungen sollen Aufschluss über die Fischotterdichte, Geschlechterverteilung, Verwandtschaftsverhältnisse, Verbreitung sowie Nahrungszusammensetzung geben. Diese Daten dienen als Grundlage für weiterführende Fragestellungen und Diskussionen, die den Einfluss des Fischotters auf die Fischbestände in Fließgewässern behandeln.

Nähere Angaben zu Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen finden Sie in beigefügtem Leistungsverzeichnis:

Leistungsverzeichnis Ausschreibung Projekt Fischotterlosung

Sollten Sie Interesse an der Durchführung des Auftrags haben, bitten wir Sie um ein schriftliches

Kosten-Angebot bis zum 11.05.2021, vorzugsweise per E-Mail an poststelle@lfvbayern.de mit dem Betreff „Ausschreibung PJ317- Fischotter 2021“ oder postalisch an

Landesfischereiverband Bayern e.V.

z.Hd. Alexandra Haydn

Mittenheimer Str. 4

85764 Oberschleißheim

Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen zur Durchführung des Auftrages haben, können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden.

Der LFV Bayern beschäftigt sich gerade mit einem Konsultationsverfahren der EU, das ein Bleiverbot innerhalb der Fischerei zum Gegenstand hat. Die Europäischen Kommission möchte sich durch das Konsultationsverfahren bis 24. September 2021 ein Bild machen, inwieweit durch die Verwendung von Blei in Munition und Fischereigerät Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bestehen, um diese Risiken bei Bedarf verringern zu können. Mehr Infos zu bisher vorliegenden Verbotsempfehlungen, betroffenen Bleiformen, Fristen etc. siehe beigefügtes LFV-Rundschreiben.

Derzeit läuft eine EU-weite Befragung zur Bewertung der Biodiversitätsstrategie. Je mehr Fischer sich daran beteiligen, desto mehr Gewicht haben unsere Argumente. Um die Teilnahme zu erleichtern, stellen wir Ihnen hier Ausfüllhilfen mit dem Schwerpunkt Angelfischerei und Teichwirtschaft zur Verfügung. Darin sind die wichtigsten Argumente zu jeder Frage des Fragebogens übersichtlich zusammengestellt. Kopieren Sie einfach die für Sie interessanten Punkte aus der Ausfüllhilfe in den Online-Fragebogen. Sie finden die Umfrage unter: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BiodiversitySurvey2020

Hier finden Sie die Ausfülldokumente des LFV: Ausfüllhilfe Bewertung EU-Biodiversitätsstratgie

Fischotter: Wahl zum Tier des Jahres

Live Sonar: Neues Echolot sorgt für Diskussionen

Corona: Wie kamen Berufsfischer durchs Jahr

Familie: Karpfenfische (Cyprinidae)

Gattung: Brassen (Abramis) – Art: Zope (Abramis ballerus)

Durchschnittliche Länge: 20 – 30 cm

Laichzeit: April – Juni

Kennzeichen: Die Zope hat einen hochrückigen, seitlich stark zusammengedrückten Körper. Der Kopf ist verhältnismäßig klein, gestreckt und spitz zulaufend. Das Maul ist endständig, die Maulspalte weist leicht nach oben. Die Augen sitzen weit vorne und sind relativ groß. Als besonderes Merkmal gilt ihre sehr lange Afterflosse. Die Flossen sind dunkel umrandet. Der untere Teil der Schwanzflosse ist deutlich länger als der obere. Die Spitzen der Brustflossen reichen meist bis zum Ansatz der Bauchflossen. Das Schuppenkleid ist silbrig mit bräunlichem Schimmer, die Rückenpartie ist dunkler.

Lebensraum und Lebensweise: Sie bewohnt die unteren, fließenden Abschnitte der Flüsse der Barben- und Brachsenregion, sowie einige Seen im Gebiet der Nord- und Ostsee. In Kleingruppen hält sie sich vorwiegend in der Freiwasserzone auf. Dort ernährt sie sich anders als ihre nahen Verwandten hauptsächlich von Zooplankton und Algen. Zur Laichzeit tragen die Milchner einen feinen Laichausschlag. Sie unternehmen Wanderungen zu ihren Laichplätzen, in der Regel in die Überschwemmungsflächen der Aue.

Nahrung: Zooplankton, Algen und Anflugnahrung.

Gefährdung: Gewässerververbau, Verlust von Lebensraum und Laichplätzen vor allem Überschwemmungszonen der Auegebiete.