Das Vorkommen des Eurasischen Fischotters (Lutra lutra) erstreckte sich ursprünglich von Nordafrika über Europa bis nach Japan. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war er auch in Deutschland flächendeckend vertreten. Doch die Jagd und Zerstörung seines Lebensraumes setzten der Art derart zu, dass in Mitteleuropa eine breite Auslöschungszone entstand. Das derzeitige Kerngebiet der Fischotterverbreitung in Deutschland liegt in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Aber auch Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind über größere Flächen besiedelt. Erste Nachweise gibt es seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen und Hessen. In den ostbayerischen Mittelgebirgen konnte sich eine kleine, mit den Fischottervorkommen in Tschechien und Österreich vernetzte Reliktpopulation halten, die sich durch die 1968 im Bundesjagdgesetz eingeführte ganzjährige Schonzeit sowie das „Washingtoner Artenschutzabkommen“, die „FFH- Richtlinie“ und die „Berner Konvention“ seit Beginn der 90er Jahre wieder Richtung Norden, Süden und Westen ausbreitet.

Aussehen

Der Fischotter gehört zur Familie der Maderartigen und ist mit einer Länge von bis zu 130 cm, wobei ca. 40 cm auf den Schwanz entfallen, das zweitgrößte Exemplar nach dem Dachs. Das Körpergewicht liegt bei 5 bis max. 13 kg, wobei die Männchen etwas schwerer sind als die Weibchen. Als semiaquatisches Lebewesen findet man den Fischotter sowohl an Land als auch im Wasser. Seine Pfoten sind 5-zehig, krallenbewehrt und mit Schwimmhäuten ausgestattet. Nase, Augen und Ohren liegen auf einer Linie, so dass er seinen Kopf nur wenig aus dem Wasser heben muss. Sein stromlinienförmiger Körper und das dichte Fell ermöglichen ihm bis zu achtminütige Tauchgänge. Die langen, kräftigen Tasthaare (Vibrissen) im Gesicht und Ellbogen helfen ihm auch in trüben Gewässern bzw. bei Nacht seine Beute zu entdecken.

Nahrung

Als Opportunist ernährt sich der Fischotter vor allem von Tieren, die leicht zu erbeuten sind. Sein breites Nahrungsspektrum, welches von Fischen, Krebsen, Amphibien, Reptilien, Vögeln, Kleinsäugern bis hin zu Insekten reicht, dient zur Deckung seines Tagesbedarfs von ca. 15 % seines Körpergewichts. Da der Fischotter eine sehr hohe Körpertemperatur von 39-40 °C aufweist, hat er einen hohen Energieverbrauch. Das bedeutet, dass er max. 400-500 g frisst und nach ca. 2 Stunden bereits wieder Platz für neue Nahrung hat.

Problematik

Für die Fischbestände in den bayerischen Seen und Flüssen, die bereits durch die anthropogenen Veränderungen in ihrem Lebensraum stark bedroht sind, erschwert sich deren Situation durch den übermäßigen Fraßdruck durch fischfressende Arten zusätzlich. Vor allem in Teichgebieten kann es zu einer übernatürlichen Fischotterdichte kommen, da die Teiche eine nicht zu versiegende Nahrungsquelle darstellen. Welche Auswirkungen diese unnatürlich erhöhten Populationsgrößen vor allem zu Zeitpunkten, wie dem Ablassen der Teiche oder nach Einzäunen kleinerer Teiche oder Winterhälterungen auf die freien Fließgewässer haben, ist bisher nur unzureichend untersucht.

Projekt des Landesfischereiverbandes Bayern

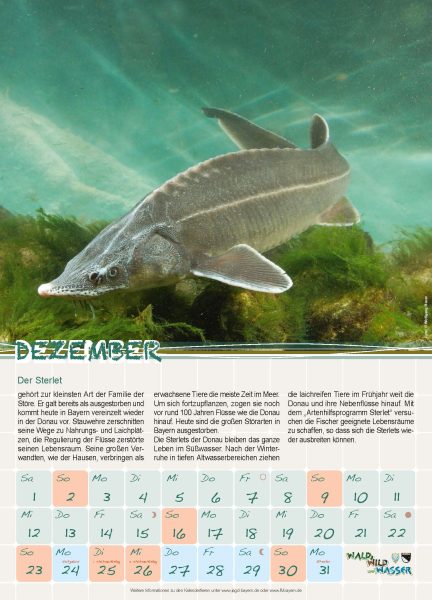

Um dieser und weiteren Fragestellungen nachzugehen, hat der LFV Bayern seit Mai 2017 ein Projekt zum Thema Fischotter gestartet. Im kommenden Jahr sollen an verschiedenen Fließgewässern in Oberbayern, Niederbayern, der Oberpfalz und Oberfranken Untersuchungen zur Fischotterdichte sowie zu Fischbeständen stattfinden. Auch die Analyse der Nahrungszusammensetzung wird im Hinblick auf Zielartenkonflikte eine wichtige Rolle spielen.