WAHLPRÜFSTEINE: Wichtige Themen der Fischerei zur Landtagswahl

INTERVIEW: Ministerpräsident Markus Söder und Umweltminister Thorsten Glauber

LANDESFISCHEREITAG: Treffen der bayerischen Fischer in Mittelfranken

WAHLPRÜFSTEINE: Wichtige Themen der Fischerei zur Landtagswahl

INTERVIEW: Ministerpräsident Markus Söder und Umweltminister Thorsten Glauber

LANDESFISCHEREITAG: Treffen der bayerischen Fischer in Mittelfranken

Das Mitgliedermagazin des Landesfischereiverbandes hat seinen Ursprung in der Bayerischen Fischereizeitung, die erstmals 1876 erschien.

Unter dem Namen „BayernsFischerei & Gewässer“ erscheint es seit 1974.

In dieser Zeit hat sich die Zeitschrift von einem schlichten Mitteilungsblatt in ein hochwertiges und professionelles Mitgliedermagazin weiterentwickelt

mit einer verschickten Auflage von mehr als 115.000 Exemplaren.

Dem Landesfischereiverband Bayern liegt der Fortbestand unseres Magazins, das auf eine lange Tradition zurückblicken

kann, sehr am Herzen.

Wir müssen aber angesichts eines angespannten Haushalts auch beim Mitgliedermagazin Kosten einsparen.

Um die Zukunft unseres Magazins gemeinsam zu gestalten, brauchen wir auch Ihre Meinung.

Deshalb hat die Arbeitsgruppe beschlossen, mit einer Leserumfrage zu starten.

Die Teilnahme sollte nicht mehr als 5 Minuten dauern.

Bei Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.

Als Dank für Ihre Mühe werden unter den Teilnehmern Tageserlaubnisscheine an traumhaften bayerischen Gewässern verlost!

Am 08.Oktober 2023 findet in Bayern die Landtagswahl statt. Viele Gründe spielen hierbei eine Rolle für die persönliche Wahlentscheidung. Für uns Fischer gibt es Themenbereiche, die nicht immer im Licht der Öffentlichkeit diskutiert werden. Deshalb haben wir die Parteien zu folgenden Themen befragt:

Anhängend finden Sie jeweils die Antworten auf unsere Wahlprüfsteine zum Lesen und Herunterladen:

Wir freuen uns wie jedes Jahr sehr, den Landesfischereitag 2023 mit dem Bayerischen Königsfischen ausrichten zu dürfen.

Wir laden Sie herzlich nach Mittelfranken an den Kleinen Brombachsee zum Landesfischereitag 2023 mit der Fachtagung „Klimawandel und Energiewende – Bayerns Fische und Gewässer schützen“ sowie dem Bayerischen Königsfischen ein.

Fachtagung, 22. September, 14:30-18:00, Strandhotel Seehof,

Pfofeld-Langlau

Fachvorträge

Prof. Dr. Herwig Stibor, Ludwig-Maximilians-Universität München

Johannes Schnell, Landesfischereiverband Bayern

Malwina Schafft, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

Diskussionsrunde

Diskussionsrunde moderiert von Gabriel Wirth (Bayerischer Rundfunk)

Präsident Günther Felßner (Bayerischer Bauernverband)

1.Vorsitzender Norbert Schäffer (Landesbund für Vogel- und Naturschutz e.V.)

Prof. Dr. Herwig Stibor (LMU)

Präsident Axel Bartelt (Landesfischereiverband Bayern)

Abschlussrede

Bayerischer Umweltminister Thorsten Glauber

Die Meldefrist für Teilnehmende am Königsfischen läuft bis 15. September.

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz und Fischerpräsident Axel Bartelt erkunden mit Grundschülern die Unterwasserwelt bayerischer Bäche

Wer lebt unter Steinen, wer schwimmt im Verborgenen? Angeleitet von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bayerischen Fischerjugend begaben sich Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe der Grundschule Arnstein-Schwebenried auf Bachsafari. Ausgestattet mit Kescher und Becherlupe suchten sie gemeinsam nach Spuren von Steinfliegen, Krebsen und Fischen.

Mit dem Programm „Fischer machen Schule“ eröffnet die Bayerische Fischerjugend den Schülerinnen und Schülern einen neuen Blick auf heimische Gewässer. Spielerisch und mit allen Sinnen wird so für die Kinder sichtbar, was sonst unter der Wasseroberfläche verborgen bleibt.

Mit dabei war Kultusstaatssekretärin Anna Stolz, die auch selbst ins Wasser stieg. „Das Erkunden der Lebensräume unserer Heimat ist für Schülerinnen und Schüler ein ganz wichtiges Thema und für mich persönlich ist es eine Herzensangelegenheit. Und wenn das hier vor Ort am Bach geschieht, ist das natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Man braucht schon einen genauen Blick und viel Forschergeist, damit man erkennt, was für ein spannender und vitaler Lebensraum so ein Fließgewässer ist. Es gibt also ganz viel Neues zu entdecken. Ich bin überzeugt: Nachhaltigkeit und Naturschutz beginnen im Kopf, beim Verstehen der heimischen Natur. Deshalb setzen wir schon in der Grundschule an und legen den Grundstein für das Umweltbewusstsein unserer Kinder“, so die Staatssekretärin.

Für Axel Bartelt, Präsident des Landesfischereiverbands Bayern, ist das Projekt eine Herzenssache: „Uns Fischern sind die Bewohner von Bächen, Flüssen und Seen ein besonderes Anliegen. Nichts ist deshalb wichtiger, als bereits Kinder für ihren Lebensraum und dessen Schutz zu sensibilisieren. Deshalb haben wir die Aktion „Fischer machen Schule“ bereits vor über 20 Jahren ins Leben gerufen. Federführend ist dabei unsere Fischerjugend, die zahlreiche Ehrenamtliche in ganz Bayern ausbildet, die dann in die Schulen gehen und mit den Kindern die Gewässer erkunden. Seit 2015 haben bereits 1.400 Schulklassen und mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler an dem Programm teilgenommen. Das komplette Programm ist am Lehrplan der 3. und 4. Jahrgangsstufe ausgerichtet und für die Schulen komplett kostenlos. Das ist für mich gelebter Naturschutz und darauf sind wir sehr stolz!“

Alle infos zu Fischer machen Schule unter folgendem Link:

Zur Website der der Bayerischen Fischerjugend:

LFV Präsident Axel Bartelt am 15.07.23 auf der Salzach-Kundgebung in Burghausen:

.

Mit rund 50 Kilometer Länge ist die Salzach der letzte größere freifließende Voralpenfluss in Bayern – ein Juwel unserer Heimat. Diese Besonderheit ist durch den geplanten Neubau eines Kraftwerks in akuter Gefahr.

.

Die aktuellen Pläne für den Bau eines großen Wasserkraftwerks der Verbund AG und der Staatsregierung stehen jedoch für das Gegenteil. Sie planen einen Damm quer durch den Fluss.

Die Energiewende darf jedoch nicht auf dem Rücken bayerischer Gewässer ausgetragen werden, die ohnehin durch Wasserkraftnutzung schwer belastet sind.

.

Muscheln, Krebse, Huchen und Äsche können also nicht einfach ausweichen, wenn an einer Stelle ihr Lebensraum zerstört oder nachhaltig beeinträchtigt wird.

.

Gerade der Klimawandel macht hitzebeständige Flüsse notwendig. Die Salzach ist einer der letzten Flüsse Bayerns, der nicht mit zu hohen Wassertemperaturen kämpft. Damit ist sie weiter ein guter Lebensraum für kälteliebende Fischarten. Ein Kraftwerksbau würde das gefährden. Es braucht für kaltes Wasser Bewegung im Fluss und keine Staubecken. Deshalb fordern wir mit Nachdruck, auf den Bau neuer Querbauwerke zu verzichten!

Versprochen werden für die Salzach modernste Kraftwerke. Angepriesen als optimal für den Fischschutz und die biologische Durchgängigkeit.

.

Auch die neuesten und angeblich fischfreundlichen Wasserkrafttechniken erfüllen die Hoffnungen nicht. Mit ihnen werden die gesetzlichen Vorgaben aus der Wasserrahmen- und NATURA 2000-Richtlinie nicht eingehalten (Quelle: Studie der TU München).

.

Wir Fischer in Bayern fordern: Statt aus der Salzach auch auf Bayerischer Seite um jeden Preis ein paar Kilowattstunden „herauszupressen“, muss dort das Naturpotenzial geschützt, genutzt und gezielt verbessert werden.

.

Für die Wiederherstellung eines stolzen, indentitätsstiftenden Voralpenflusses – auf Bayerischer Seite einer der letzten Abschnitte ohne Kraftwerke und Wehre.

Fotos: Bayerischer Kanu Verband.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG: Axel Bartelt neuer Präsident

RAUBENDER WEISSFISCH: Erfolreich auf Schied fischen

FISCHOTTER: Neue Verordnung erlaubt Entnahme

Albert Göttle tritt nach zehn Jahren Amtszeit nicht zur Wiederwahl an

Zehn Jahre lenkte Prof. Dr.-Ing. Albert Göttle die Geschicke des Landesfischereiverbands Bayern (LFV). Seine Amtszeit begann 2013 mit der Wahl zum Präsidenten in Augsburg und endet am kommenden Wochenende mit der Neuwahl auf der Ordentlichen Mitgliederversammlung des LFV am 22. April in Oberschleißheim. Der Landesfischereiverband vertritt die Interessen von 140.000 Fischerinnen und Fischern, Teichwirtinnen und Teichwirten sowie Berufsfischerinnen und -fischern. Zugleich ist er einer der größten gesetzlich anerkannten Naturschutzverbände Bayerns.

In Göttles Zeit fällt unter anderem der erfolgreiche Abschluss der Renaturierung der Mitternacher Ohe (2013). Dort konnte der Fischereiverband drei alte Wasserkraftwerke abreißen und so der Ohe auf ihrer Gesamtlänge von rund 17 km wieder zu freiem Fluss verhelfen: Bachforellen, Huchen und Neunaugen können dort wieder frei wandern.

Unter der Führung von Albert Göttle klagte der LFV wiederholt erfolgreich gegen Wasserkraftneubauten und verhinderte damit unter anderem an der Ramsauer Ache (2014) oder dem Further Bach (2020) grobe Umweltzerstörungen. Für großes Aufsehen sorgten umfangreiche Restwassermessungen an Ausleitungsstrecken von Wasserkraftwerken (2012/13). Der Verband wies nach, dass in Bayern flächendeckend zu viel Wasser zur Stromproduktion aus Bächen und Flüssen entnommen wird. Das veranlasste das Umweltministerium zu einer eigenen Überprüfung hunderter Anlagen, die ähnlich niederschmetternde Ergebnisse brachte.

Weiterentwicklung des Landesfischereiverbands

Göttle erwarb sich große Verdienste um die Entwicklung des Fischereiverbands. Unter seiner Ägide bezog der Verband eine neue Geschäftsstelle in Oberschleißheim. Dort finden die Mitarbeitenden moderne Arbeitsplätze vor und das Haus entwickelte sich zum zentralen Treffpunkt für Bayerns Fischerinnen und Fischer.

Während Albert Göttles Amtszeit baute der LFV seine Aktivitäten in der Erforschung der Fischbestände, ihres Lebensraums und der Gefährdungsursachen kontinuierlich aus. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Freistaat Bayern zur Verwaltung der rund 540 staatlichen Fischereirechte wurde um zehn Jahre verlängert und der LFV organisiert die Durchführung der staatlichen Fischerprüfung.

Lebenslauf

Göttle (Jahrgang 1947) studierte nach Abitur und Wehrdienst an der Technischen Universität München Bauingenieurwesen und schloss das Studium 1973 mit dem akademischen Grad Diplom-Ingenieur ab. Von 1973 bis 1978 war Göttle Wissenschaftlicher Assistent an der Technischen Universität München, 1978 promovierte er im Bereich Wasserwirtschaft. Danach trat er das zweijährige Referendariat für den Höheren bautechnischen Verwaltungsdienst an der Obersten Baubehörde im bayerischen Innenministerium an mit Ernennung zum „Regierungsbaumeister“.

Bis 1982 war er Abteilungsleiter im Wasserwirtschaftsamt in Kempten (Allgäu), danach bis 1987 Referent für das Sachgebiet Wasserbau der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern. Von 1987 bis 1993 leitete er das Wasserwirtschaftsamt Kempten und von 1993 bis 2000 arbeitete er als Referatsleiter „Wasserwirtschaft im ländlichen Raum und Wildbäche“ im Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen.

Bis 2005 war er Präsident des Bayerischen Landesamts für Wasserwirtschaft, danach wurde er Präsident des neu gegründeten Bayerischen Landesamtes für Umwelt, in dem die bisherigen Landesämter für Wasserwirtschaft, für Umweltschutz, für Geologie sowie für Arbeitsschutz vereinigt wurden. Ende März 2011 wurde er zum Leiter der neu konzipierten Abteilung Reaktorsicherheit und Ökoenergie des bayerischen Umweltministeriums berufen.

Neben diesen Ämtern war er ab 1988 Lehrbeauftragter an der Technischen Universität München, 1994 wurde er zum Honorarprofessor ernannt, bis 2022 gab er u.a. Vorlesungen zu den Themen Wassermanagement und Ressourcenschutz sowie Gewässerrenaturierung und alpine Naturgefahren. Er war unter anderem Hochwasserschutzbeauftragter für Bayern, Vizepräsident der Internationalen Forschungsgemeinschaft zum vorbeugenden Hochwasserschutz „Interprävent“ und Vertreter der Bundesrepublik Deutschland im Europäischen Normenausschuss CEN WG 22. Er ist Mitglied des Naturschutzbeirats beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

Informationen rund um den LFV Bayern und die Bayerische Fischerjugend aus 2022/2023: Leistungen, Aktivitäten und Engagement

Projekt 120 Monitoring & Evaluierung von Lebensraumverbesserung im aquatischen Bereich – Teilmodul Fischbestandserhebung in einem Isar-Nebenarm

Durch die Umsetzung von zahlreichen Arten- und Gewässerschutzprojekten, setzt sich der Landesfischereiverband Bayern e.V. als anerkannter Naturschutzverband bayernweit für gefährdete Fischarten sowie den Erhalt eines intakten aquatischen Ökosystems ein.

Maßgebend ist hierfür die Förderung spezifischer gewässertypischer Fischzoonosen. Aufgrund der unterschiedlichen naturräumlichen Gegebenheiten sind diese meist sehr divers ausgeprägt. Endemische Arten sind vor allem im juvenilen Stadium auf spezielle Schlüsselhabitate angewiesen. Diese können aufgrund der unterschiedlichen lokalen und hydromorphologischen Fließgewässertypen sehr divers ausgestattet sein.

Derzeit erarbeitet der LFV Projekte, mit dem Ziel des Schutzes und der Förderung von Schirmarten und speziell dem Monitoring & Evaluierung von Lebensraumverbesserung im aquatischen Bereich.

Im Rahmen des Projektes wurden bereits in den Jahren 2021 sowie 2022 an der Isar bei Plattling zwei vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf umgesetzte Renaturierungsmaßnahmen auf deren Wirksamkeit auf die Fischfauna untersucht. Dieses Monitoring sollen nun durch externe Auftragnehmer für das Jahr 2023 sowie 2024 weitergeführt werden.

Anhand der Ergebnisse wird eine art(en)priorisierte Optimierung bei Strukturmaßnahmenpaketen laufender Programme (NATURA 2000, WRRL, Gewässerunterhaltung, bayerische Biodiversitätsstrategie, EEG, usw.) zu Wiederansiedelung/Erhaltung/Förderung der Bestände angestrebt.

Nähere Angaben zu Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen finden Sie in beigefügtem Dokument:

Ausschreibung_PJ120_Folgeuntersuchung_Isar_Nebenarm_Plattling

Sofern Sie Interesse an der Durchführung des dazu vorgesehenen Auftrags haben, bitten wir Sie um ein schriftliches Kosten-Angebot bis zum 05.05.2023, vorzugsweise per E-Mail an poststelle@lfvbayern.de mit dem Betreff „Projekt 120“

oder postalisch an

Landesfischereiverband Bayern e.V.

Mittenheimer Str. 4

85764 Oberschleißheim

z. Hd. Robert Asner

Für Fragen oder Anregungen zur Durchführung des Auftrages, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Referat III (Fischerei, Gewässer- und Naturschutz):

Robert Asner

E-Mail: robert.asner@lfvbayern.de

Tel: 089-64 27 26 24

Fax: 089-64 27 26 66

Die Landesanstalt für Landwirtschaft und der Landesfischereiverband Bayern veranstalteten im Institut für Fischerei in Starnberg einen Kurs zur Fischverwertung unter dem Moto „Traditionell und Innovativ“.

Gezeigt wurden klassische Zubereitungsmethoden wie das Räuchern, aber auch Neues wie Sushi. Es wurde sehr anschaulich dargestellt, dass heimischer Fisch ein vielfältiges und nachhaltiges Lebensmittel ist. Auslöser für den Kurs war unter anderem die Entscheidung der Stadt München, Fisch von den Speiseplänen der städtischen Kitas zu streichen.

Bayerisches Fischereigesetz mit Ausführungsverordnung (AVBayFiG)

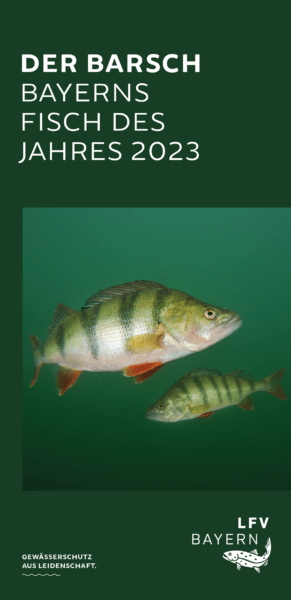

Bekannt für seine stachelige Rückenflosse, ist der Flussbarsch ein häufiger Bewohner bayerischer Gewässer.

Eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit ist für Fischereivereine fast genauso wichtig wie das Fischen selbst. Doch wie kommuniziert man heute in einer veränderten Medienlandschaft fischereiliche Themen wie Arten- und Gewässerschutz oder Vereinsleben an die Redaktionen und die Öffentlichkeit?

Die Redakteurin Monika Meyer vermittelt hierzu Grundlagen für das Schreiben von PR-Texten und zeigt Alternativen zur klassischen Pressearbeit auf.

SEMINARINHALTE:

Anmeldungen bis zum 05.04.2023 unter steffi.schuetze@lfvbayern.de

Die Teilnehmer:innen erhalten vom LFV Bayern ein Teilnahmezertifikat und ein Handout mit der Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte.