Fischotter: Wahl zum Tier des Jahres

Live Sonar: Neues Echolot sorgt für Diskussionen

Corona: Wie kamen Berufsfischer durchs Jahr

Nr. 1, März 2021

Satzung des Landesfischereiverbands Bayern e.V.

Zope

Familie: Karpfenfische (Cyprinidae)

Gattung: Brassen (Abramis) – Art: Zope (Abramis ballerus)

Durchschnittliche Länge: 20 – 30 cm

Laichzeit: April – Juni

Kennzeichen: Die Zope hat einen hochrückigen, seitlich stark zusammengedrückten Körper. Der Kopf ist verhältnismäßig klein, gestreckt und spitz zulaufend. Das Maul ist endständig, die Maulspalte weist leicht nach oben. Die Augen sitzen weit vorne und sind relativ groß. Als besonderes Merkmal gilt ihre sehr lange Afterflosse. Die Flossen sind dunkel umrandet. Der untere Teil der Schwanzflosse ist deutlich länger als der obere. Die Spitzen der Brustflossen reichen meist bis zum Ansatz der Bauchflossen. Das Schuppenkleid ist silbrig mit bräunlichem Schimmer, die Rückenpartie ist dunkler.

Lebensraum und Lebensweise: Sie bewohnt die unteren, fließenden Abschnitte der Flüsse der Barben- und Brachsenregion, sowie einige Seen im Gebiet der Nord- und Ostsee. In Kleingruppen hält sie sich vorwiegend in der Freiwasserzone auf. Dort ernährt sie sich anders als ihre nahen Verwandten hauptsächlich von Zooplankton und Algen. Zur Laichzeit tragen die Milchner einen feinen Laichausschlag. Sie unternehmen Wanderungen zu ihren Laichplätzen, in der Regel in die Überschwemmungsflächen der Aue.

Nahrung: Zooplankton, Algen und Anflugnahrung.

Gefährdung: Gewässerververbau, Verlust von Lebensraum und Laichplätzen vor allem Überschwemmungszonen der Auegebiete.

Biodiversität unserer Gewässer in höchster Gefahr!

Bayerische Naturschutzverbände kritisieren gemeinsam Gesetze zur Förderung von Kleinwasserkraftanlagen

LBV (Landesbund für Vogelschutz), BN (BUND Naturschutz in Bayern), Landesfischereiverband Bayern, WWF Deutschland und BKV (Bayerischer Kanu-Verband) kritisieren gemeinsam auf das Schärfste die aktuellen Beschlüsse des Deutschen Bundestages zur Förderung der Energiegewinnung aus Wasserkraft. Statt einer weiteren Förderung und Beschleunigung des Wasserkraftausbaus fordern sie den Stopp des Neubaus von Wasserkraftanlagen, eine Renaturierungs-Offensive für Flüsse und Auen und bessere Vorgaben für Energieeinsparung und den umweltverträglichen Ausbau von Sonnen- und Windenergie.

Zwei Aspekte sorgen bei den bayerischen Naturschutzverbänden für besonderen Ärger:

Erstens gilt für den Neubau oder die Modernisierung von Wasserkraftanlagen in Zukunft ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren. Zweitens ist geplant, die Vergütung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz für Strom aus kleinen, für den Klimaschutz unbedeutenden Anlagen mit einer Leistung von weniger als einem halben Megawatt um 3 Cent/kWh zu erhöhen.

Die erste Neuerung hat zur Folge, dass Landratsämter in Zukunft über Genehmigungen für Wasserkraftwerke grundsätzlich innerhalb von einem Jahr entscheiden sollen. „Das ist wenig Zeit für eine umfassende Prüfung der vielfältigen ökologisch schädlichen Auswirkungen auf Flüsse und Auen“, kommentiert Richard Mergner, Landesvorsitzender des BN (BUND Naturschutz in Bayern). „Deshalb muss auch klar sein: Wenn nach einem Jahr die Zweifel an der Umweltverträglichkeit nicht eindeutig ausgeräumt sind, muss der Antrag eben abgelehnt werden. Statt eines ‚Genehmigungsverfahren light‘ für die Wasserkraft müssen endlich Restriktionen für den Ausbau umweltverträglicher Sonnen- und Windenergie abgebaut werden.“

„Die Bedeutung der Wasserkraft für die Energiewende ist minimal. Alle Experten sind sich einig, dass es speziell in Bayern kein bedeutendes Ausbaupotential mehr gibt. Wir lehnen daher den Neubau von Wasserkraftanlagen ab“, betont Albert Göttle, Präsident des Landesfischereiverbands Bayern. „Bestehende Wasserkraftwerke geben oft weniger als die ökologisch notwendige Mindestwassermenge ins Flussbett ab. Ein großes Problem für Fische, Insekten und Muscheln. Einen wissenschaftlich begründeten Richtlinienentwurf des Landesamts für Umwelt, den sogenannten Mindestwasserleitfaden, hält das Umweltministerium auf Drängen der Wasserkraftlobby seit über zwei Jahren unter Verschluss – ein Skandal in Anbetracht der ökologischen Bedeutung.“

Norbert Schäffer, Vorsitzender des LBV (Landesbund für Vogelschutz), hält den neuen Gesetzen entgegen: „Die Faktenlage widerspricht den neuen Beschlüssen ganz klar: Wissenschaftliche Untersuchungen der TU München vom Juni 2020 im Auftrag des bayerischen Umweltministeriums haben die Hoffnung auf innovative, fischfreundliche Wasserkraftanlagen weitgehend zerschlagen. Darüber hinaus rät das Bayerische Landesamt für Umwelt sogar ganz konkret vom Neubau von Wasserkraftanlagen an frei fließenden Flussabschnitten ab und empfiehlt stattdessen, bestehende Querbauwerke vorzugsweise rückzubauen, statt mit einer Wasserkraftnutzung nachzurüsten.“

Klimawandel macht Wasserkraft unrentabel

Wie der gerade veröffentlichte Niedrigwasserbericht Bayern zeigt, sorgt der Klimawandel immer öfter für Phasen mit sehr wenig Wasser in den Flüssen, was den wirtschaftlichen Betrieb bestehender wie neuer Anlagen zunehmend fraglich erscheinen lässt und auch die ökologischen Schäden erhöht. Aus Sicht der Naturschutzverbände ist es deshalb besorgniserregend, dass der Bundestag nun die EEG-Umlage für Strom aus Kleinwasserkraftanagen mit weniger als 500 Kilowatt Leistung um 3 Cent pro Kilowattstunde erhöht.

Die gesetzliche Neuregelung fördert damit ausgerechnet Kleinanlagen, welche in besonderem Maße für die massiven Umweltschäden der Wasserkraftnutzung verantwortlich sind. Die Verbände befürchten, dass ein Neubau selbst an Standorten attraktiv wird, die bisher aufgrund geringer Ertragsfähigkeit uninteressant waren. Gleichzeitig tragen diese Kleinstanlagen nur einen Bruchteil zur gesamtdeutschen Wasserkraft-Stromproduktion bei. Insgesamt gibt es ca. 7.300 Wasserkraftanlagen in Deutschland, 6.900 davon haben eine installierte Leistung von weniger als 1 Megawatt und produzieren dabei gerade mal sechs Prozent des deutschen Wasserkraftstroms. 5.300 der Anlagen haben sogar nur eine Leistung von weniger als 100 Kilowatt. Zum Vergleich: Zehn Einfamilienhäuser mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach produzieren etwa dieselbe Strommenge wie ein durchschnittliches Kleinwasserkraftwerk.

Dabei müsste nach Ansicht des WWF eher in den Rückbau der oft baufälligen und obsoleten Wehre an alten Wasserkraftanlagen investiert werden, als deren Fortbestand zu sichern. „Der Rückbau von Wehren stellt die effektivste Maßnahme dar, um durchgängige Flüsse zu schaffen und das Leben zurück zu bringen“, so Stephan Zirpel, Fachbereichsleiter Naturschutz Deutschland des WWF. „Wenn wir jetzt stattdessen mit Steuergeldern die Kleinwasserkraft subventionieren, zementieren wir die Zerstückelung der Gewässer über Jahrzehnte hinweg.“

Mehr Geld für mehr Umweltzerstörung?

„Mit einer Anhebung der Förderung werden ausgerechnet ineffiziente Kleinanlagen unterstützt“, erläutert Oliver Bungers, Präsident des Bayerischen Kanu-Verbands. „Diese tragen so gut wie nichts zur regenerativen Energieerzeugung und damit dem Klimaschutz bei, verursachen aber maximale Schäden durch Zerstörung von natürlichen Lebens- und Erholungsräumen sowie der Artenvielfalt. Die Kosten dafür tragen schlussendlich die Umwelt sowie alle Bürger – in Form höherer Strompreise und dem Verlust an Lebensqualität.“

Die Verbände verfügen über entsprechende Hinweise, dass der Freistaat Bayern die Entscheidung des Bundestags maßgeblich beeinflusst hat. Die bayerische Staatsregierung handelt damit entgegen der Maßgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie, des NATURA-2000-Schutzgebietsnetzwerks, der Bayerischen Biodiversitätsstrategie und entgegen des von ihr 2019 angenommenen Volksbegehrens Artenvielfalt. Die Naturschutzverbände sind sich einig: Hier wird weiter auf Kosten unserer Flüsse Wirtschaftspolitik für Partikularinteressen betrieben.

Gemeinsame Forderungen der fünf Naturschutzverbände für die Wasserkraft Bayern:

- Kein Neubau von Wasserkraftanlagen

- Bestehende Wasserkraftanlagen naturverträglich umgestalten

- Rückbau insbesondere von Kleinwasserkraftanlagen fördern

- Mindestwasserleitfaden an die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie anpassen

- Renaturierungs-Offensive starten: Künstliche Barrieren in den Flüssen entfernen und freie Fließstrecken schaffen

Weitere Informationen finden Sie im gemeinsamen, aktuellen Positionspapier von WWF Deutschland, BKV (Bayerischer Kanu-Verband), BN (BUND Naturschutz in Bayern), LBV (Landesbund für Vogelschutz) und Landesfischereiverband Bayern:

Download: Lebendige Flüsse für Bayern

Lebendige Flüsse für Bayern

Mai: Das Moderlieschen

bewohnt pflanzenreiche kleinere Gewässer wie Tümpel, Teiche, Torfkuhlen, Baggerseen und sumpfige Gräben. Leider verschwinden solche Gewässer immer mehr. In Schwärmen lebt es nahe der Oberfläche zwischen den Pflanzen im Uferbereich. Es wird selten mehr als zehn Zentimeter groß. Zur Laichzeit klebt das Weibchen seine Eier an Wasserpflanzen. Das Männchen bewacht das Gelege und versorgt es durch Flossenbewegungen mit Frischwasser. Außerdem streicht es mit dem Körper über die Eier. Der dadurch übertragene Hautschleim verhindert einen Befall mit Pilzen und Bakterien. Die klebrigen Eier bleiben leicht an den Beinen von Wasservögeln hängen und werden dann per Luftfracht in neue Gewässer gebracht. Daher kommt auch der Name „Moderlieschen“. Er leitet sich von „mutterlos“ ab, da man sich das plötzliche Auftreten vieler Moderlieschen ohne vorheriges Vorkommen von Elterntieren nicht erklären konnte.

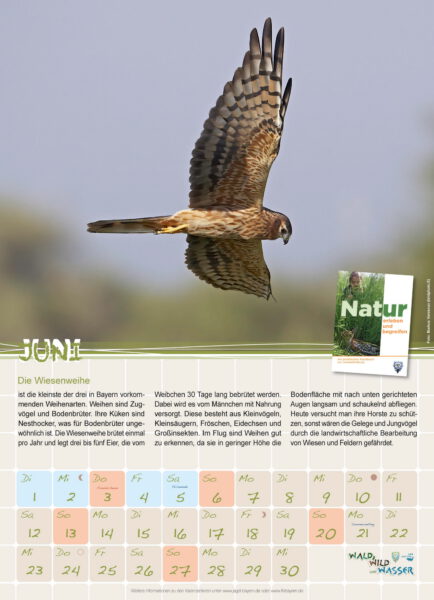

Juni: Die Wiesenweihe

ist die kleinste der drei in Bayern vorkommenden Weihenarten. Weihen sind Zugvögel und Bodenbrüter. Ihre Küken sind Nesthocker, was für Bodenbrüter ungewöhnlich ist. Die Wiesenweihe brütet einmal pro Jahr und legt drei bis fünf Eier, die vom Weibchen 30 Tage lang bebrütet werden. Dabei wird es vom Männchen mit Nahrung versorgt. Diese besteht aus Kleinvögeln, Kleinsäugern, Fröschen, Eidechsen und Großinsekten. Im Flug sind Weihen gut zu erkennen, da sie in geringer Höhe die Bodenfläche mit nach unten gerichteten Augen langsam und schaukelnd abfliegen. Heute versucht man ihre Horste zu schützen, sonst wären die Gelege und Jungvögel durch die landwirtschaftliche Bearbeitung von Wiesen und Feldern gefährdet.

| Datei | Aktion |

|---|---|

| Die Wiesenweihe Zeichnung | Download |

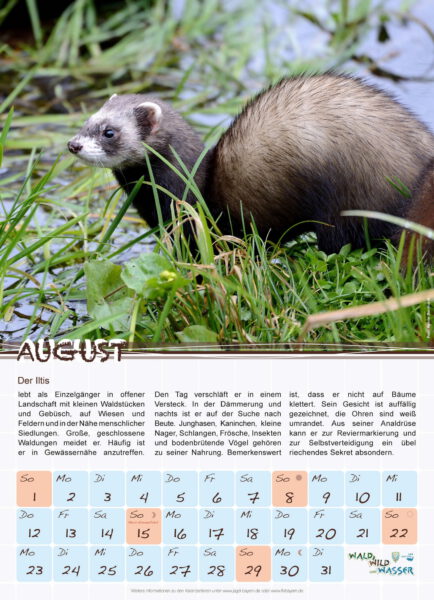

August: Der Iltis

lebt als Einzelgänger in offener Landschaft mit kleinen Waldstücken und Gebüsch, auf Wiesen und Feldern und in der Nähe menschlicher Siedlungen. Große, geschlossene Waldungen meidet er. Häufig ist er in Gewässernähe anzutreffen. Den Tag verschläft er in einem Versteck. In der Dämmerung und nachts ist er auf der Suche nach Beute. Junghasen, Kaninchen, kleine Nager, Schlangen, Frösche, Insekten und bodenbrütende Vögel gehören zu seiner Nahrung. Bemerkenswert ist, dass er nicht auf Bäume klettert. Sein Gesicht ist auffällig gezeichnet, die Ohren sind weiß umrandet. Aus seiner Analdrüse kann er zur Reviermarkierung und zur Selbstverteidigung ein übel riechendes Sekret absondern.

Februar: Der Steinbeißer

lebt verborgen in kleineren Fließgewässern bis hin zu Rinnsalen sowie in Uferzonen von Seen. Tagsüber vergräbt er sich bis zum Kopf im sandigen Gewässergrund. Nachts durchwühlt er mit seinem kleinen Maul und den sechs kurzen Barteln den weichen Grund nach Kleinlebewesen und Pflanzenteilchen. Dabei durchkaut er den eingesaugten Sand und stößt ihn durch die Kiemenöffnungen wieder aus. Möglicherweise ist er so zu seinem Namen gekommen. Die Steinbeißer gehören zur Familie der Schmerlen und sind in Bayern vom Aussterben bedroht. Ihr Lebensraum wird beschädigt, wenn Gülle in Bäche fließt oder Wasserpflanzen entfernt werden. Der Steinbeißer wird fünf bis zehn Zentimeter groß. Unter dem Auge sitzt ein beweglicher Dorn zur Verteidigung. Rücken und Seiten sind gelblich mit Längsreihen aus dunklen Flecken. Unterhalb der Seitenlinie findet sich eine markante Reihe aus größeren Flecken.

März: Die Wiesenhummel

ist eine kleine heimische Hummelart. Sie gehört zu den Wildbienen, lebt sozial und betreibt Brutpflege. Ihr „Staat“ ist mit etwa 100 bis 120 Einzeltieren viel kleiner als ein Honigbienenvolk. Bereits im März suchen die überlebenden Königinnen nach einem geeigneten Nistplatz für ihr neues Volk. Die Nester finden sich oberirdisch in der Krautschicht oder auch in Löchern unter der Erde. Dort legen sie ein „Nahrungstöpfchen“ aus Nektar und Pollen an und beginnen mit der Eiablage und Brut. Aus den ersten gelegten Eiern wachsen Arbeiterinnen, später auch Drohnen heran. Bereits im August suchen die befruchteten Jungköniginnen einen Platz in der Erde zum Überwintern. Das restliche Hummelvolk stirbt im Spätherbst.

| Datei | Aktion |

|---|---|

| Die Wiesenhummel Zeichnung | Download |

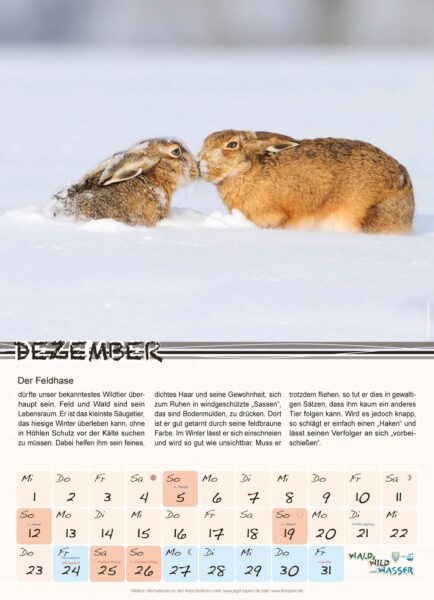

Dezember: Der Feldhase

dürfte unser bekanntestes Wildtier überhaupt sein. Feld und Wald sind sein Lebensraum. Er ist das kleinste Säugetier, das hiesige Winter überleben kann, ohne in Höhlen Schutz vor der Kälte suchen zu müssen. Dabei helfen ihm sein feines, dichtes Haar und seine Gewohnheit, sich zum Ruhen in windgeschützte „Sassen“,

das sind Bodenmulden, zu drücken. Dort ist er gut getarnt durch seine feldbraune Farbe. Im Winter lässt er sich einschneien und wird so gut wie unsichtbar. Muss er trotzdem fliehen, so tut er dies in gewaltigen Sätzen, dass ihm kaum ein anderes Tier folgen kann. Wird es jedoch knapp, so schlägt er einfach einen „Haken“ und lässt seinen Verfolger an sich „vorbeischießen“.

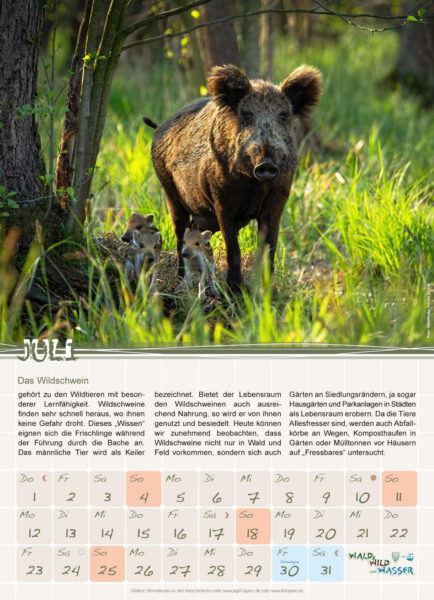

Juli: Das Wildschwein

gehört zu den Wildtieren mit besonderer Lernfähigkeit. Wildschweine finden sehr schnell heraus, wo ihnen keine Gefahr droht. Dieses „Wissen“ eignen sich die Frischlinge während der Führung durch die Bache an. Das männliche Tier wird als Keiler bezeichnet. Bietet der Lebensraum den Wildschweinen auch ausreichend Nahrung, so wird er von ihnen genutzt und besiedelt. Heute können wir zunehmend beobachten, dass Wildschweine nicht nur in Wald und Feld vorkommen, sondern sich auch Gärten an Siedlungsrändern, ja sogar Hausgärten und Parkanlagen in Städten als Lebensraum erobern. Da die Tiere Allesfresser sind, werden auch Abfallkörbe an Wegen, Komposthaufen in Gärten oder Mülltonnen vor Häusern auf „Fressbares“ untersucht.

| Datei | Aktion |

|---|---|

| Schwarzwild Zusatzinformationen | Download |

| Schwarzwild Lückentext und Lösung | Download |

| Schwarzwild Lückentext und Lösung | Download |

| Schwarzwild Arbeitsblatt 2 und Lösung | Download |

| Schwarzwild Arbeitsblatt 2 und Lösung | Download |

| Schwarzwild Arbeitsblatt 1 und Lösung | Download |

| Schwarzwild Arbeitsblatt 1 und Lösung | Download |

| Das Wildschwein Zeichnung | Download |

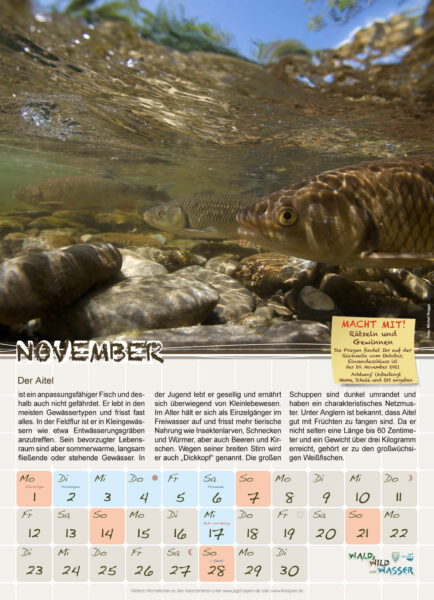

November: Der Aitel

ist ein anpassungsfähiger Fisch und deshalb auch nicht gefährdet. Er lebt in den meisten Gewässertypen und frisst fast alles. In der Feldflur ist er in Kleingewässern wie etwa Entwässerungsgräben anzutreffen. Sein bevorzugter Lebensraum sind aber sommerwarme, langsam fließende oder stehende Gewässer. In der Jugend lebt er gesellig und ernährt sich überwiegend von Kleinlebewesen. Im Alter hält er sich als Einzelgänger im Freiwasser auf und frisst mehr tierische Nahrung wie Insektenlarven, Schnecken und Würmer, aber auch Beeren und Kirschen. Wegen seiner breiten Stirn wird er auch „Dickkopf“ genannt. Die großen Schuppen sind dunkel umrandet und haben ein charakteristisches Netzmuster. Unter Anglern ist bekannt, dass Aitel gut mit Früchten zu fangen sind. Da er nicht selten eine Länge bis 60 Zentimeter und ein Gewicht über drei Kilogramm erreicht, gehört er zu den großwüchsigen Weißfischen.