Kultusstaatssekretärin Anna Stolz und Fischerpräsident Axel Bartelt erkunden mit Grundschülern die Unterwasserwelt bayerischer Bäche

Wer lebt unter Steinen, wer schwimmt im Verborgenen? Angeleitet von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bayerischen Fischerjugend begaben sich Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe der Grundschule Arnstein-Schwebenried auf Bachsafari. Ausgestattet mit Kescher und Becherlupe suchten sie gemeinsam nach Spuren von Steinfliegen, Krebsen und Fischen.

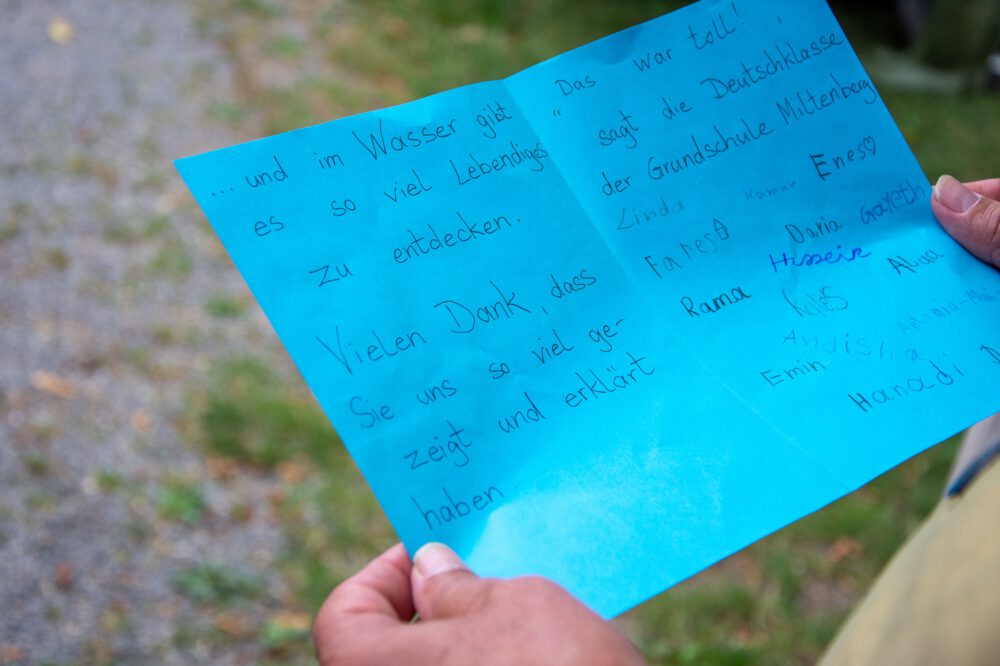

Mit dem Programm „Fischer machen Schule“ eröffnet die Bayerische Fischerjugend den Schülerinnen und Schülern einen neuen Blick auf heimische Gewässer. Spielerisch und mit allen Sinnen wird so für die Kinder sichtbar, was sonst unter der Wasseroberfläche verborgen bleibt.

Mit dabei war Kultusstaatssekretärin Anna Stolz, die auch selbst ins Wasser stieg. „Das Erkunden der Lebensräume unserer Heimat ist für Schülerinnen und Schüler ein ganz wichtiges Thema und für mich persönlich ist es eine Herzensangelegenheit. Und wenn das hier vor Ort am Bach geschieht, ist das natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Man braucht schon einen genauen Blick und viel Forschergeist, damit man erkennt, was für ein spannender und vitaler Lebensraum so ein Fließgewässer ist. Es gibt also ganz viel Neues zu entdecken. Ich bin überzeugt: Nachhaltigkeit und Naturschutz beginnen im Kopf, beim Verstehen der heimischen Natur. Deshalb setzen wir schon in der Grundschule an und legen den Grundstein für das Umweltbewusstsein unserer Kinder“, so die Staatssekretärin.

Für Axel Bartelt, Präsident des Landesfischereiverbands Bayern, ist das Projekt eine Herzenssache: „Uns Fischern sind die Bewohner von Bächen, Flüssen und Seen ein besonderes Anliegen. Nichts ist deshalb wichtiger, als bereits Kinder für ihren Lebensraum und dessen Schutz zu sensibilisieren. Deshalb haben wir die Aktion „Fischer machen Schule“ bereits vor über 20 Jahren ins Leben gerufen. Federführend ist dabei unsere Fischerjugend, die zahlreiche Ehrenamtliche in ganz Bayern ausbildet, die dann in die Schulen gehen und mit den Kindern die Gewässer erkunden. Seit 2015 haben bereits 1.400 Schulklassen und mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler an dem Programm teilgenommen. Das komplette Programm ist am Lehrplan der 3. und 4. Jahrgangsstufe ausgerichtet und für die Schulen komplett kostenlos. Das ist für mich gelebter Naturschutz und darauf sind wir sehr stolz!“

Alle infos zu Fischer machen Schule unter folgendem Link:

Zur Website der der Bayerischen Fischerjugend: