Klausurtagung des Landesfischereiverbands: Fischer fordern schnelles Handeln und mehr Unterstützung von der Politik

Oberschleißheim, 2.2.2024 – Die Jahresklausur des Landesfischereiverbands an der alle Präsidenten der sieben Bezirksfischereiverbände teilnahmen, diskutierte im oberpfälzischen Falkenberg intensiv den weiteren Umgang mit dem Fischotter. Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Entnahmeverordnung kassiert hat, besteht für die Politik in drei Bereichen dringender Handlungsbedarf: Zusätzliche Unterstützung für betroffene Teichwirte, Änderung des Schutzstatus des Otters und Schutz der Fischbestände in Flüssen und Bächen.

Mehr Unterstützung für Teichwirte

Bayerns Teichwirte legten große Hoffnungen in die von Ministerpräsident Markus Söder vor der vergangenen Landtagswahl initiierte Fischotterverordnung, die im Frühjahr in Kraft trat. Seit der Aufhebung der Verordnung durch den Verwaltungsgerichtshof im November stehen sie nun wieder völlig im Regen. „Wir stehen wieder bei Null und können uns weiterhin nicht effizient vor dem Otter schützen. Die bestehenden Entschädigungen reichen daneben bei weitem nicht aus, um die Verluste zu decken,“ betont der für die Teichwirtschaft zuständige Vizepräsident des Landesfischereiverbands Alfred Stier. „Wir können unsere Teiche schon seit langem nicht mehr normal bewirtschaften. Wie in der Landwirtschaft schon länger üblich, brauchen auch wir Teichwirte bis zu einer rechtssicheren Neuregelung einen Erschwernisausgleich für betroffene Betriebe. Andernfalls geben noch mehr Kollegen auf und die Teichwirtschaft in Bayern ist bald nur noch Geschichte.“

Änderung des Schutzstatus für den Fischotter

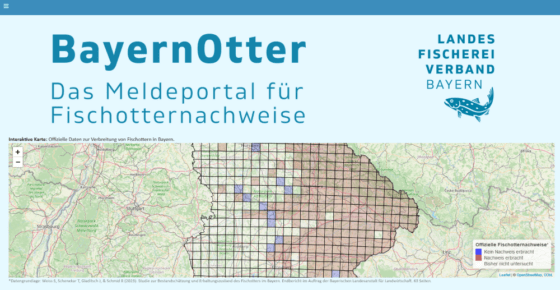

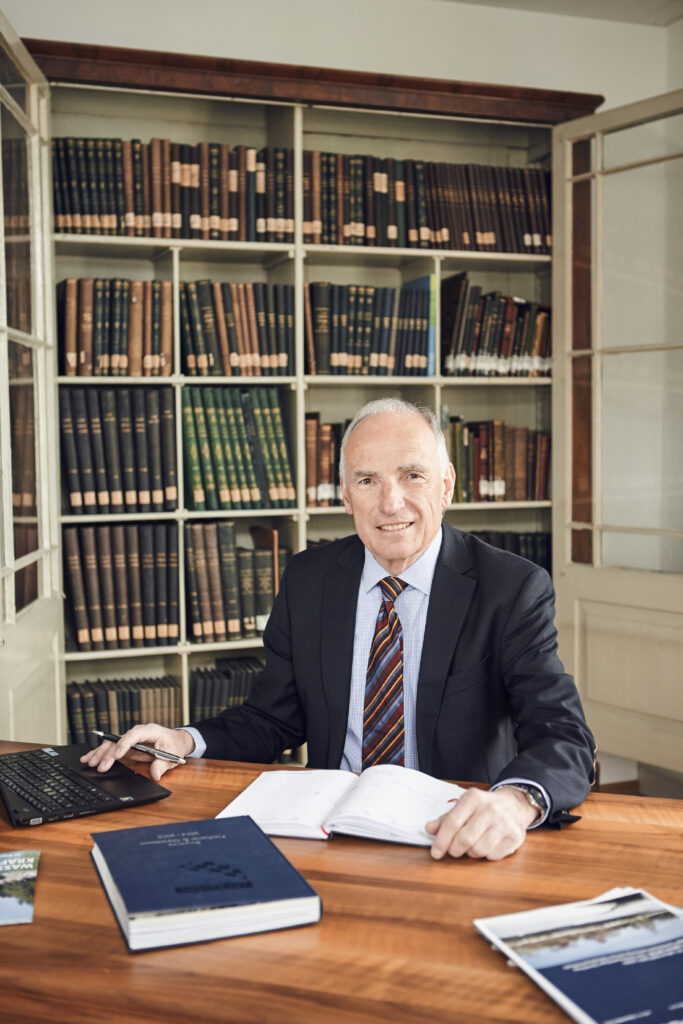

Eines der größten Hindernisse für eine gesetzliche Entnahmeregelung für den Fischotter ist sein hoher und starrer Schutzstatus in der Europäischen Union. In Österreich ist beispielsweise der bundesweit günstige Erhaltungszustand festgestellt und dadurch sind dort Entnahmen zulässig. Im unmittelbar angrenzenden Bayern ist dies dagegen nicht möglich, weil in Deutschland national kein günstiger Erhaltungszustand besteht. Die Otter in den Nachbarländern Tschechien, Österreich und Bayern bilden jedoch eine zusammenhängende Population, die seit längerem expandiert. „Die Regulierung in Bayern scheitert aktuell auch an von Menschen gezogenen Verwaltungsgrenzen – die sind Wildtieren aber egal!“ moniert Axel Bartelt, Präsident des Landesfischereiverbands Bayern. „Unsere Teichwirte dürfen nicht länger dafür büßen, dass der Erhaltungszustand in Bayern zwar günstig, in anderen deutschen Bundesländern aber ungünstig oder nicht bekannt ist. Die EU muss endlich Möglichkeiten schaffen, Populationen von Wildtieren anhand ihrer tatsächlichen Verbreitung zu managen, unabhängig von Ländergrenzen.“

„Parallel zu den aktuellen Bestrebungen der EU-Kommission, den Schutzstatus beim Wolf herabzustufen, halten wir es für dringend erforderlich auch den Schutzstatus des Fischotters zu prüfen und entsprechend anzupassen,“ ergänzt Präsident Axel Bartelt. „Wir hoffen hier auf eine starke und schnelle Unterstützung durch die Bayerische Staatsregierung.“ Erste Gespräche mit Regierungsvertretern insbesondere am Rande der Grünen Woche in Berlin haben gezeigt, dass die Politik die Dringlichkeit durchaus erkannt hat.

Schutz gefährdeter Wildfischbestände

Die Wiederausbreitung des Fischotters ist auf der einen Seite Zeichen einer erfolgreichen europäischen Artenschutzpolitik. Mittlerweile wirft dieser Erfolg aber auch deutliche Schatten. Der zurückgekehrte Räuber bedroht nicht nur die Teichwirtschaft, auch Fließgewässer und deren Bewohner sind teils massiv betroffen. Otter jagen beispielsweise gezielt Fische an neuralgischen Punkten wie Fischaufstiegsanlagen und Laichplätzen. Exemplarisch dafür steht der Huchen, ebenfalls eine europarechtlich geschützte Art. Er kommt nur im Donaueinzugsgebiet vor, weshalb Bayern nationale Verantwortung für diese Fischart trägt. Für ihn ist der Otter inzwischen eine ernste Bedrohung, wie aktuelle Studien aus Bayern und Österreich belegen. „Es braucht also nicht nur ein Fischottermanagement für die Teichwirtschaft, sondern auch für freie Gewässer. Durch den absoluten Schutz des Fischotters breitet sich dieser rasant aus und andere, ebenso geschützte oder schützenswerte Tierarten sind die leidtragenden. Hier ist das Gleichgewicht in der Natur und die Biodiversität regional bereits erheblich gefährdet“, so Axel Bartelt.

Bildmaterial können Sie herunterladen unter:

https://www.dropbox.com/scl/fo/qnj9airsgo1d1iv9x3d76/h?rlkey=ef8h4nxvr4c6lcmne0z7my72u&dl=0

Bildunterschrift: Selbst Huchen mit knapp einem Meter Länge gehören zum Beuteschema des Fischotters. Die Überlebenschancen verletzter Fische sind äußerst gering.

Bildnachweis im Dateinamen

Weitere Informationen zum Fischotter in Bayern finden Sie in der LFV-Broschüre zum Download:

https://lfvbayern.de/download/fischotter-in-bayern?wpdmdl=3819&refresh=65ba7893f27281706719379&ind=1663766850492&filename=LFV_Fachbroschuere_Fischotter_DIN_A4_220912_ONLINE.pdf